Aus der Zahlensalatreihe mit allgemeiner Statistiktieftaucherei für die zwei Freunde des gepflegten Im-Kreis-Fahrens in meinem Leserkreis… Letztes Wochenende fuhr die Formel 1 (mexikanischer Bierseuche sei Dank) das erste Mal auf dem Circuito di Mugello in Italien. Diese Strecke ist seit Jahrzehnten der italienische Tempel der Motorradfahrer und zählt neben dem TT Circuit Assen zu den Lieblingskursen vieler Fans. Im ersten Training fuhr da nun die F1 mal eben pro Runde ungefähr 30 sek schneller als die schnellsten Motorräder. Warum das so ist, und wie das damit zusammenhängt dass die Formel 1 seit mindestens 15 Jahren auf dem absteigenden Ast ist ist das heutige Thema.

Im Klartext heißt das, das es gar nicht so viel Zahlensalat geben wird, sondern eher einen Abriß der technischen Entwicklung, die zu den heutigen Zuständen geführt haben. Aber beginnen wir trotzdem mit einigen Zahlen: Schnellste Runde der MotoGP von 2019: 1:45,519 min, höchste gemessene Geschwindigkeit am Ende der Start-Ziel-Geraden: 356,7 km/h (japp, auf zwei Rädern, die Jungs sind schon arg irre). Zum Vergleich die Zahlen aus dem freien Training der Formel 1: schnellste Runde 1:17,879 (27,650s schneller), Top Speed ungefähr 335 km/h (ca 20 km/h weniger).

Obey physics, it’s the law

Die Formel 1 macht den Zeitunterschied also in den Kurven, und das happig. Warum? Das Stichwort heißt Aerodynamik. Die Motorräder der MotoGP sind natürgemäß erheblich schmaler, bieten dem Wind viel weniger Angriffsflächer und beschleunigen damit auf höhere Geschwindigkeiten. Nur haben sie halt kein fettes Aerodynamikpaket dran, was ihnen ein Fahren wie auf Schienen ermöglicht. Sie müssen vor Kurven deutlich stärker gebremst und in Schräglage gebracht werden, um mit vergleichsweise geringer Geschwindigkeit um die Kurve zu balancieren. Der F1-Pilot hingegen hingegen wirft den Bremsanker hunderte Meter später und zirkelt sein Auto dank zentnerweise Abtrieb mit über 100 km/h um die Kurven.

Bis hierhin ist das alles noch reine Physik rund um Reibung und Luftwiderstand. Nur – Motorradrennen sind eben voller Action (meistens zumindest), während die Formel 1 inzwischen die große Langeweile ohne Überholvorgänge ist (in den allermeisten Fällen jedenfalls). Gut, ein Rennwagen ist erheblich breiter als ein Motorrad, da ist weniger Platz und so, schon klar. Aber: Um den Vordermann überholen zu können muss man zwei Dinge können: Nah genug heranfahren um sich auf einer Gerade neben ihn zu setzen und dann vor der nächsten Kurve ein klitzekleines bisschen später bremsen. Soweit die Theorie.

Mehrere Fahrer haben ausgeschert um ihren jeweiligen Kontrahenten auszubremsen, typisches Bild eines Motorradrennens, gerade in der Anfangsphase

By Box Repsol – https://www.flickr.com/photos/box_repsol/45593482801/in/album-72157701368665611/, CC BY 2.0, Link

In der Praxis macht die ganze tolle Aerodynamik, die das hohe Kurventempo ermöglicht gleichzeitig aber auch das Überholen so schwierig: Der ganze Abtrieb wird nur erzeugt wenn das Auto alleine unterwegs ist und alle Flügel und Spoiler optimal angeströmt werden. Sobald man hinter einem anderen Auto herfährt ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Somit kommen die Fahrer nicht nah genug an den Vordermann heran um überhaupt zum Überholversuch anzusetzen. Und selbst wenn sie es schaffen würden, durch die irrwitzig kurzen Bremswege moderner Rennwagen ist auch das mit dem „wer später bremst ist länger schnell“ quasi unmöglich geworden. Gerhard Berger merkte vor über 30 Jahren bei der Einführung der ersten Carbonbremsen dazu an: „Wenn wir nicht angeschnallt wären, wir würden ständig vorm Auto herfliegen.“ In der Vergangenheit gabs auch Ecken, da konnten besonders mutige Fahrer einen Unterschied machen, indem sie eben etwas näher ans Limit gingen als andere und sich so Überholchancen erarbeiteten. Solche Mutkurven gibts aus Sicherheitsgründen fast gar nicht mehr (ich glaub ich muss auch mal noch nen Rant schreiben warum Rennstrecken von heute fast alle scheiße sind…), und die Kurven die übrig sind gehen inzwischen dank der ausgefeilten Aerodynamik in fast jedem Wagen mit Vollgas. Übrig bleiben Rennen, in denen die Wagen wie an der Perlenschnur aufgereiht hintereinander her fahren und man nur noch Überholvorgänge sieht wenn mal einer der Fahrer einen größeren Fehler einbaut. In einem Motorradrennen gibts in jedem Rennen ein mehrfaches an Überholmanövern als in der Formel 1 in der ganzen Saison.

Alle Fahrzeuge halten genug Abstand dass die Aerodynamik vernünftig arbeiten kann – Überholversuche sind praktisch ausgeschlossen

By Nic Redhead from Birmingham, UK – Di Resta, Rosberg, Grosjean and Schumacher, CC BY-SA 2.0, Link

Der andere Faktor, der die Formel 1 inzwischen so langweilig gemacht hat ist das technische Reglement: Totalüberwachung der Fahrer von den Boxen aus, ständiger Funkkontakt und 130 Schalter aufm Lenkrad. Dazu sind die Fahrer in den Karren inzwischen eingepackt dass sie nicht mal mehr zu sehen sind. Man hat einfach überhaupt kein Gefühl mehr davon, dass sie tatsächlich an den physikalischen Limits agieren. Beim Motorradrennen ist das selbst für den Laien erkennbar – da heben regelmäßig Vorder- und Hinterräder ab, da sieht man wie die Fahrer auf den Maschinen arbeiten müssen, um sie dahin zu dirigieren wo sie sein soll. Und dann gibts wunderschöne Zeitlupen, wie sie durch die Kurven driften und die Gesetze von Haft- und Gleitreibung verhöhnen.

Zum Bremsen reicht das Vorderrad, Loris Capirossi demonstriert die Themen Trägheit der Masse, Fahrdynamik und Gewichtsverlagerung

By Cash VonMoxon from Colorado, USA – 2007 MotoGP, Round 4, China, CC BY 2.0, Link

Der Witz ist: all das gabs in der Formel 1 auch, früher als alles besser war (vor allem die Zukunft).

Früher war alles besser

Und nun kommt der eigentich interessante Teil des ganzen Eintrags, ich mache jetzt nämlich einen Ausflug in die Vergangenheit, in die Zeit als „Motorsport gefährlich und Sex sicher war“ (wie Strietzel Stuck das ausdrückte). Und eigentlich noch ein gutes Stück weiter zurück. Da gabs einige gewaltige technische Fortschritte und Konzeptänderungen, aber im Endeffekt haben die Autos nach wie vor vier Räder und einen Irren, der sich reinsetzt und am Lenkrad dreht 😉 Über die Entwicklung der Motorräder gibts dann später noch einen anderen Eintrag.

In the beginning, back in 1955…

Naja, nicht so ganz. In den ersten Jahren der Formel-1 WM waren die Fahrzeuge noch nach den klassischen Bauprinzipien aufgebaut, die man bis mindestens zu den Vorkriegssilberpfeilen von Mercedes (W 125) und eigentlich noch bis zu den allerersten Autorennen noch vorm ersten Weltkrieg zurückverfolgen kann. Freistehende Räder, zigarrenförmige Karosse, vorn der Kühler, dahinter der Motor, dann das Cockpit und dahinter der Tank. Oft genug waren die Fahrzeuge auch noch vorm Krieg konstruiert worden, man hatte ja in der unmittelbaren Nachkriegszeit völlig andere Sorgen als Rennwagen zu entwickeln.

GP von Holland 1950 – Frontmotorwagen bestimmen das Bild, vorn zwei Maserati 4CLT, dahinter ein Ferrari 125 und mehrere Alfa Romeo 158

Von Nationaal Archief – http://proxy.handle.net/10648/a8dbff46-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, Link

Die ersten, die dann in der Formel 1 mit aerodynamischen Hilfsmitteln ankamen, waren wohl tatsächlich die Nachkriegs-Silberpfeile von 1954 (W 196). Die gingen am 4. Juli 1954 in Frankreich aus der ersten Startreihe an den Start und gewannen das Rennen. Dieses Ereignis ging jedoch komplett unter, weil am gleichen Tag ein Radioreporter der Meinung war, Rahn müsse aus dem Hintergrund schießen. Die Autos hatten eine Vollverkleidung der Räder und sahen damit völlig anders aus als die restlichen Fahrzeuge. Allerdings bewährte sich das nur auf Strecken auf denen es in erster Linie geradeaus ging, für kurvige Kurse war die später an den Start gebrachte Variante mit freistehenden Rädern besser geeignet.

GP von Italien 1954 – Juan-Manuel Fangio im Stromlinien-Mercedes vor Alberto Ascari im Ferrari

By Unknown author – Transferred from it.wikipedia

Original source – Cancellieri / de Agostini – F.1 33 anni di Gran Premi iridati – Conti editore – 1982, Public Domain, Link

Die aerodynamische Verkleidung war indes eigentlich nix revolutionäres, die hatten die Silberpfeile von Mercedes und Auto Union schon vorm Krieg gehabt, zum Beispiel beim Rennen auf der Berliner AVUS 1937, wo es ja nun bis auf eine Steilkurve im Norden und eine Spitzkehre im Süden nun wirklich nur gradeaus ging.

Als Folge wurden Stromlinienverkleidungen zunächst mal verboten bzw. es wurde festgelegt dass der Fahrer aus dem Cockpit die Vorderräder seines Auto sehen können muss.

Parallel zu Mercedes brachte Lancia den D50 an den Start. Bei diesem wurde der Tank von der Mitte an die Seite verlegt, in Außentanks zwischen Vorder- und Hinterrädern. Das verbesserte das Fahrverhalten massiv, denn mit einer sich verändernden Spritmenge am Heck des Autos (wie damals üblich) änderte sich das Fahrverhalten im Lauf des Rennens, was kein Fahrer wirklich gebrauchen kann. Ganz nebenbei verbesserte sich auch die – Überraschung – Aerodynamik. Außerdem war der Motor als tragendes Bauteil konzipiert worden, anstatt wie bisher in einen Rahmen eingebaut zu werden, der sein Gewicht zu tragen hatte. Das sollte eber erst gut 10 Jahre später relevant werden.

Lancia D50, man beachte die aerodynamische Form der Seitentanks

Von Autor unbekannt – Transfered from it.wikipedia Image obtained by scanning the page 252 of the book „The Spear – 1907-1983 catalog raisonné published by“ Automobilia „in 1983, Gemeinfrei, Link

Hinten ist das neue Vorn

Die nächste einschneidende Entwicklung folgte Ende der 1950er Jahre. Cooper brachte 1957/58 den ersten Rennwagen an den Start, bei dem der Motor hinter dem Fahrer angeordnet war. Das war an sich auch wieder nix revolutionäres, ein gewisser Ferdinand Porsche hatte das schon ein Vierteljahrhundert eher bei den Rennwagen von Auto Union vorgemacht und war damit seiner Zeit eben um etwa 25 Jahre voraus gewesen. Enzo Ferrari hielt ja zeitlebens den Motor für das Herz des Autos, während kleine britische Garagenbastlerteams ihre schwächeren Motoren durch bessere Fahrwerke wettmachten. Bereits 1958 gab es Siege, und schnell war klar, dass dieses Konzept die Zukunft war. Ferrari weigerte sich noch bis Ende 1960 standhaft gegen den Fortschritt und fuhren folgerichtig überall hinterher, wo es nicht primär geradeaus ging – also quasi überall außer in Monza. Dort fuhr man damals noch durch Steilkurven, deren schlechter Straßenzustand die britischen Teams zum Boykott bewegte. Das bescherte Ferrari den letzten Sieg eines Wagens mit Frontmotor. Ein Jahr später waren sie bereits Weltmeister mit ihrem ersten Mittelmotor-Rennwagen.

GP von Holland 1958 – nach klassischer Methode konstruierte Wagen von Maserati und Vanvall vorn, dahinter folgen die Mittelmotor-Wagen von Cooper

Von Harry Pot / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/a97cc66a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, Link

Typischerweise war bei diesen Fahrzeugen nun der Kühler ganz vorn in der offenen Nase untergebracht, die Tanks lagen seitlich vom Fahrer bzw. zwischen Fahrer und Motor. Der Fahrer saß quasi in einer Badewanne, die in einem Ozean aus Sprit schwamm. Das war zwar gut für die Gewichtsverteilung und damit das Fahrverhalten, führte aber in den Folgejahren zu zahllosen Feuerunfällen. Das ganze Sicherheitsthema ist aber mal einen eigenen Eintrag wert – dieser hier wird eh schon arg lang werden.

Der Rahmen ist los

Bis in die frühen 1960er Jahre waren die Fahrzeuge nach dem gleichen Schema konstruiert: Ein Rohrrahmen sorgte als Gerippe für die Steifigkeit, an diesem wurden dann die Bleche der Karosserie montiert und der Motor befestigt. Ab 1962 war dieses Konzept dann kalter Kaffee – ein gewisser Colin Chapman (der wird hier noch öfter erwähnt werden) stellte mit dem Lotus 25 den ersten Wagen mit Monocoque-Bauweise vor. Auch das war prinzipiell keine neue Idee, die Bauweise hatten andere britische Hersteller schon knapp zehn Jahre lang im Einsatz (z.B. Jaguar D-Type). Eigentlich stammt die Technik aus dem Flugzeugbau und geht dort zurück auf die Zeit des ersten Weltkriegs. Die Idee ist ziemlich simpel, die gesamte Karosserie bildet eine selbsttragende Struktur, die in sich verwindungssteif ist und alle angreifenden Kräfte aufnehmen kann. Nur der Motor wurde weiterhin in einem Hilfsrahmen eingebaut. Das sparte Gewicht und veränderte auch das grundsätzliche Aussehen der Fahrzeuge: Sie wurden deutlich flacher und zwangen die Fahrer in eine halb liegende Sitzposition. Die flachere Bauweise hatte natürlich auch Einfluss auf die Aerodynamik – kleinerer Frontquerschnitt und dadurch weniger Luftwiderstand.

Jim Clark im Lotus 25 vor Graham Hill auf BRM – der Lotus debütierte bei diesem Rennen, man erkennt deutlich wie viel kleiner und zierlicher das Fahrzeug ist

Von Bilsen, Joop van / Anefo / neg. stroken, 1945-1989, 2.24.01.05, item number 913-9470 – http://proxy.handle.net/10648/aa09630e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC BY-SA 3.0 nl, Link

Der Eine trage des Anderen Last

Die Idee des Monocoque und den damit verbundenen Verzicht auf einen Rahmen dachten die Ingenieure schnell weiter. Bereits 1964 brachte Ferrari mit dem Typ 158 einen Wagen an den Start, bei dem der Motor direkt hinten am Monocoque verschraubt war und mit diesem eine tragende Einheit bildete. Das hintere Fahrwerk war mit dem Motor verbunden anstatt mit einem Hilfsrahmen. Das ist für normale Fahrzeuge eine reichlich doofe Idee, weil damit das gesamte Fahrzeug den Vibrationen des Motors ausgesetzt ist, aber Rennwagen werden ja nicht gebaut um besonders komfortabel zu sein. Colin Chapman kopierte diese Idee für den Lotus 43 von 1966 (der aufgrund des Motors floppte) und den Lotus 49 von 1967 (der als Höhepunkt der „klassischen“ Formel 1 gilt). Seitdem ist die Grundkonstruktion der Fahrzeuge in diesem Punkt gleichgeblieben – Monocoque und direkt verbundener Motor als tragendes Bauteil.

Jim Clark im Lotus 49 bei dessen erstem Renneinsatz in Holland 1967 – Clark gewann das Rennen

Von Eric Koch / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ab1afa6e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, Link

Einschub – Herzschlag im Viertakt

Die Motorenentwicklung der Formel 1 ist ebenso interessant wie die restliche technische Entwicklung. Allerdings gab es hier weitaus öfter einschneidende Veränderungen durch Anpassungen des Reglements. In den ersten Jahren waren 4.5l Hubraum für Saugmotoren oder 1.5l für aufgeladene Motoren erlaubt. Es wurden aufgeladene Motoren mit vier, sechs und acht Zylindern (in Reihe, wohlgemerkt – einen Achtzylinder-Reihenmotor baute man in den 1930er Jahren bevorzugt in Luxuslimousinen ein, für Rennwagen war das eine mindestens ungewöhnliche Wahl) an den Start gebracht, außerdem Saugmotoren mit sechs oder zwölf Zylindern (Ferrari natürlich mit klassischem V12). Über 400 PS waren damit erreichbar, die auf aus heutiger Sicht irrwitzig schmalen Reifen irgendwie auf den Asphalt gebracht werden mussten.

Motor des Alfa Romeo 159 von 1950 – 8-Zylinder in Reihe, 1.5l Hubraum, Kompressor und ca 425 PS

By Darren – Alfa Romeo, CC BY 2.0, Link

1952 und 1953 wurde die WM als WM der Formel 2 ausgeschrieben, somit galten zwei Liter ohne Aufladung als Limit, Aufladung war verboten. Die Motoren waren Reihenmotoren mit vier oder sechs Zylindern.

Von 1954 bis 1960 lag das Limit bei 2.5l Hubraum, neben diversen Vier- und Sechszylindern verbaute Mercedes einen Achzylinder-Reihenmotor und Lancia einen V8, den Ferrari später mitsamt dem Fahrzeug übernahm. Ab 1957 gab es bei Maserati dann auch für kurze Zeit einen V12 und bei Porsche einen Boxermotor mit vier Zylindern, während Ferrari auf einen V6 umsattelte. Knapp 300 PS waren damit wohl erreichbar.

Motor des Maserati 250F von 1958, 2.5l Hubraum, 6 Zylinder in Reihe, ca. 270 PS

By Morio – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Ab 1961 wurde der Hubraum reduziert auf 1.5l. Dies sollte bis Ende 1965 gelten. Die übliche Motorenbauweise bei so kleinem Hubraum waren zunächst Reihenmotoren mit vier Zylindern, Porsche hatte einen Achtzylinder-Boxermotor, Ferrari tanzte mit einem V6 aus der Reihe, während BRM und Climax auch einen V8 an den Start brachten. Letzterer setzte sich schließlich als dominierendes Aggregat durch. Zum Ende der Ära hatten Ferrari und Honda auch einen V12 montiert, Ferari baute zusätzlich ebenfalls einen V8. Die Leistungen lagen anfangs bei mickrigen 150 PS, später dann bei über 200 PS, was zusammen mit den verbesserten Fahrwerken diese Fahrzeuge in etwa so schnell werden ließ wie die Wagen der vorherigen 2.5l-Formel.

Drei Liter sollt ihr sein, nicht zwei, und nicht vier

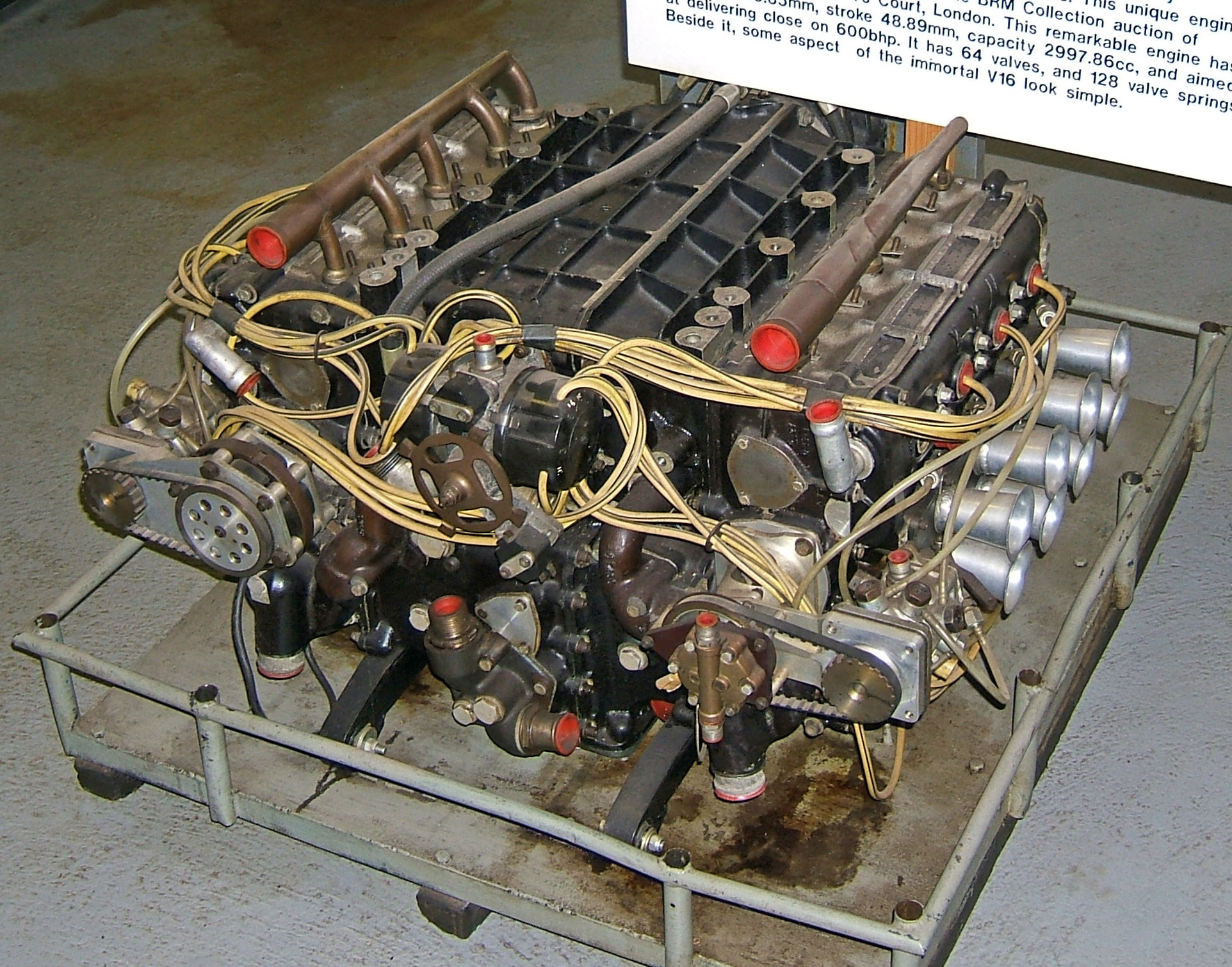

Die längste stabile Motoren-Ära gab es von 1966 bis 1988. Erlaubt waren drei Liter Hubraum für Saugmotoren und die Hälfte bei Aufladung, wobei letztere lange Zeit überhaupt keine Rolle spielte. Die Motorenkonzepte waren zunächst noch vielfältig: aufgebohrter Vierzylinder-Reihenmotor (Climax), V8 bei BRM und Repco, V12 bei Ferrari, Maserati, Weslake und Honda. Den Vogel schoß Lotus mit dem oben genannten Typ 43 ab, in dessen Heck ein Sechzehnzylindermotor in H-Bauweise von BRM werkelte. Das heißt meistens werkelte er nicht, er war viel zu schwer und dass Jim Clark damit ein Rennen gewann spricht eher für die ohnehin unumstrittenen Fahrkünste des Schotten.

BRM H16-Motor, verwendet im Lotus 43 – zwei übereinander liegende Achtzylinder mit 180-Grad Winkel ergaben ein wahnsinnig komplexes, schweres und anfälliges Aggregat

By John Chapman (Pyrope) – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

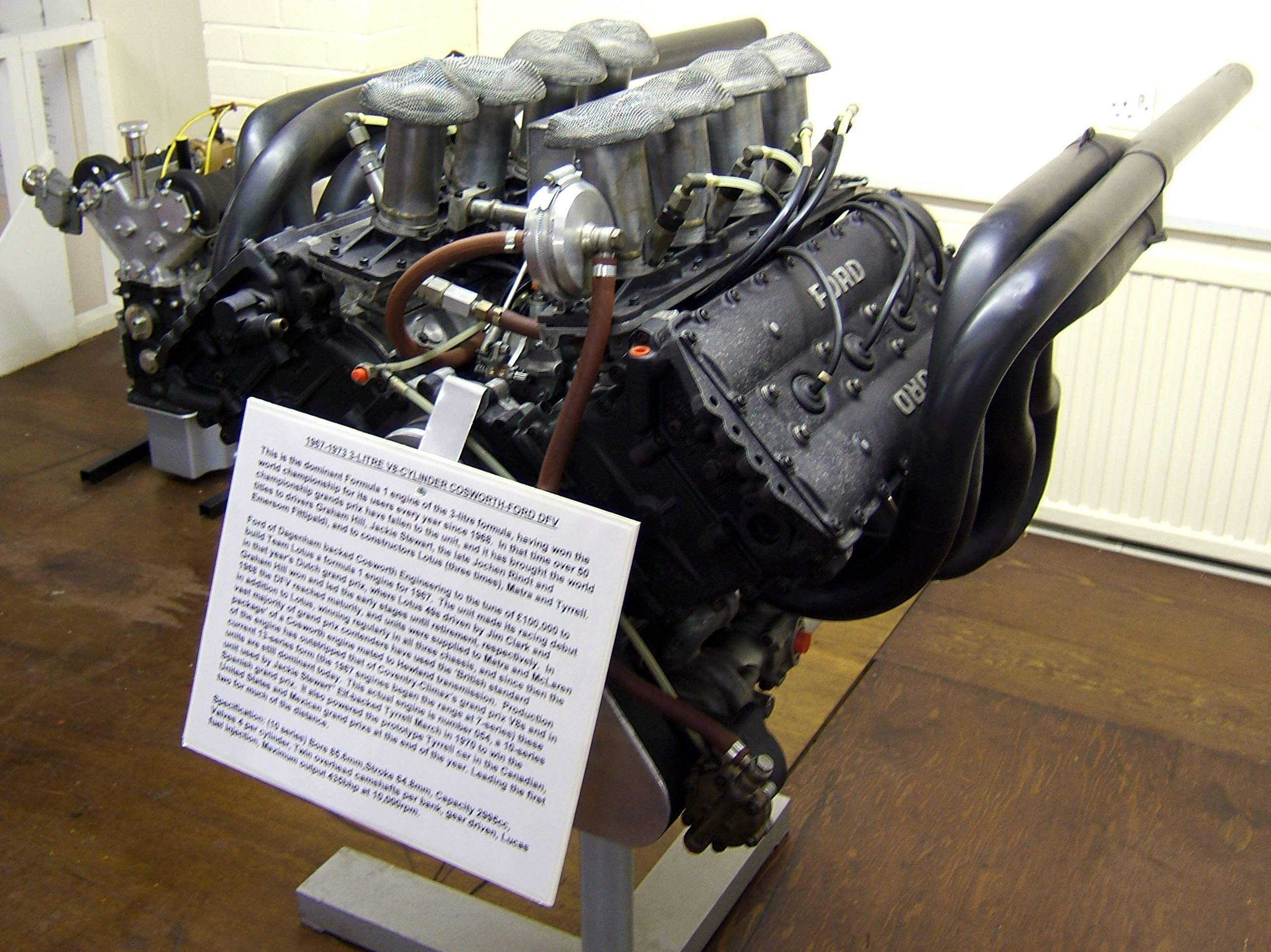

Der klassische Formel-1 Motor dieser Zeit debütierte 1967 – ein V8 von Ford-Cosworth. Dieser Motor entwickelte sich schnell zum Standardtriebwerk aller britischen Rennställe (1969 und 1973 wurden alle Rennen von Fahrzeugen mit diesem Motor gewonnen, zwischen 1968 und 1970 gewann man 20 Rennen in Folge, ebenso von 1972 bis 1974 – Ferrari als einziger namhafter Gegner war nicht konkurrenzfähig). Ferrari, Matra und BRM traten in den 1970ern weiter mit einem V12 an, letztere allerdings mit überschaubaren Ergebnissen. Der Ferrari V12 hatte 180 Grad Zylinderwinkel, war also ein sehr flach bauendes Aggregat mit entsprechend günstig liegendem tiefen Schwerpunkt, das sollte gegen Ende des Jahrzehnts noch relevant werden. Etwas Auflockerung brachte Colin Chapman bei Lotus ins Spiel, als er Anfang der 1970er auch Fahrzeuge mit Gasturbinenantrieb und Allradantrieb ins Rennen schickte, allerdings ohne relevante Erfolge. Alternative Antriebe (Wankelmotoren, Dieselmotoren, …) wurden alsbald verboten, Viertakter waren fortan die einzig zugelassene Bauform. Nur beim Treibstoff durfte man noch bis 1992 ziemlich unbegrenzt herumexperimentieren. Die Leistungen der 3l-Saugmotoren lagen anfangs knapp unter 400 PS (die V12 von Ferari und Honda mit etwas mehr, der Ford V8 mit etwas weniger Leistung) und stiegen über die Jahre. Mitte der 70er hatte der Ferrari V12 bereits um die 500 PS, der Ford V8 lag wohl bei 460 PS. Die letzte Ausbaustufe des Ford V8 soll Anfang der 1980er 520 PS erreicht haben.

Ford-Cosworth DFV – eins der erfolgreichsten Triebwerke der F1-Geschichte. Der Motor debütierte 1967 in Holland mit einem Sieg, war in den 1970ern das mit Abstand meistbenutzte Aggregat und noch 1983 siegfähig, bevor die Turbomotoren endgültig das Zepter übernahmen.

By John Chapman (Pyrope) – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Turbo Boost

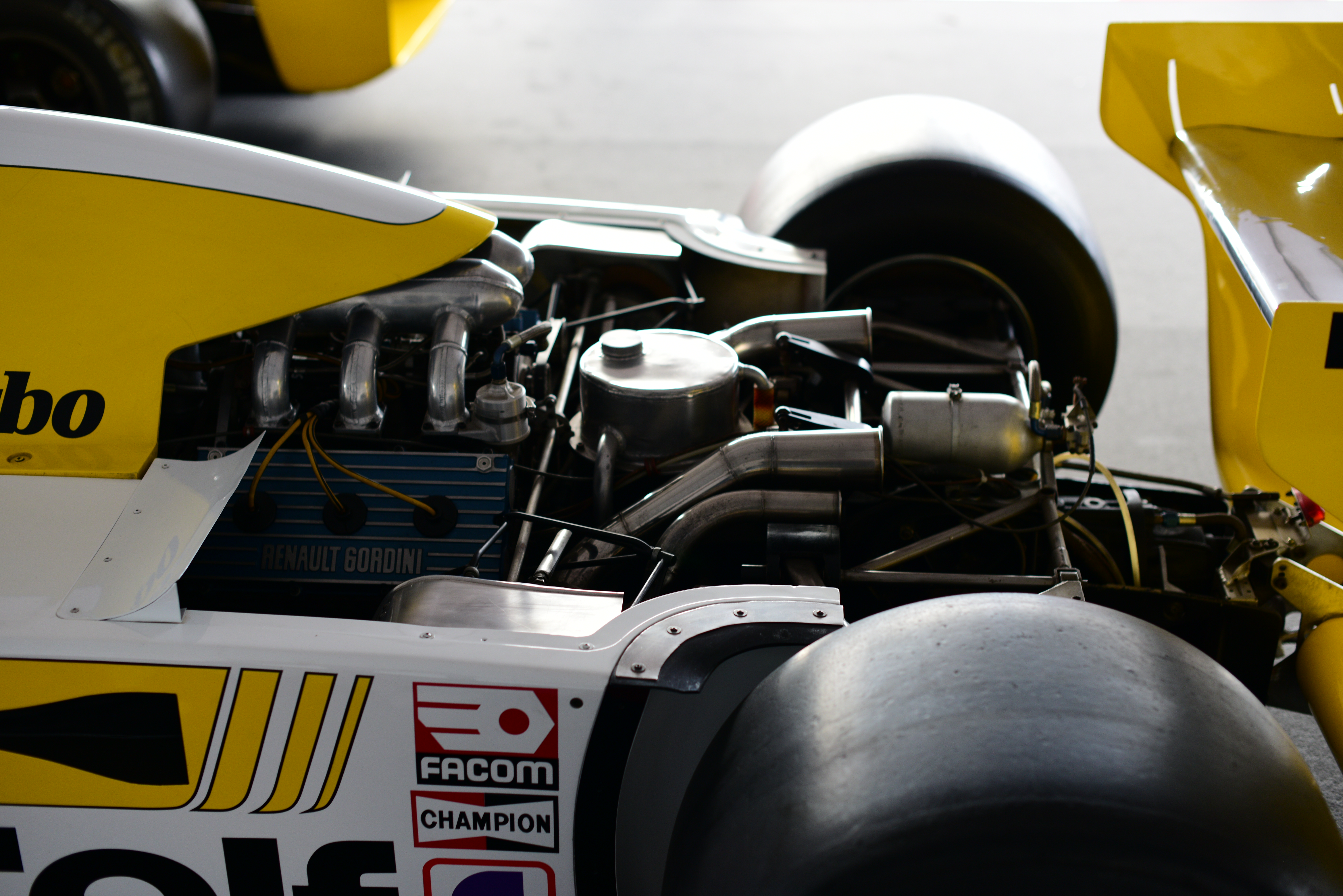

Erst 1977 wurde der V8/V12-Einheitsbrei aufgebrochen. Alfa Romeo lieferte auch einen Zwölfzylinder mit 180 Grad-Winkel (man könnte ketzerisch fragen, ob da irgendwer zwischen Ferrari und Alfa irgendwas beweisen wollte) und – viel relevanter – Renault startete mit einen Werksteam mit einem 1.5l V6 mit Turboaufladung. Man wollte mit französischem Nationalstolz beweisen, dass ein französisches Team mit einheimischem Motor, Treibstoff (elf) und Fahrer (u.a. Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux und Alain Prost) auf französischen Reifen Weltmeister werden kann. Das Team wurde zunächst belächelt und hatte lange mit zahllosen Kinderkrankheiten des komplexen Projekts zu kämpfen.

Turboaufladung war keine revolutionäre Idee, das Patent dazu ist von 1905, und schon vor dem zweiten Weltkrieg gab es aufgeladene Großdiesel in Schiffen und Lokomotiven. Bereits in den 1960ern setzten sich Turbodiesel bei Lastwagen durch, nur bei Ottomotoren im PKW-Bau tat man sich längere Zeit schwer. Allerdings hatte Porsche bei Sportwagenrennen bereits seit den frühen 1970er Jahren erfolgreich Turbomotoren eingesetzt (Porsche 917, 936), BMW hatte ebenfalls Turbomotoren in seinen Tourenwagen verbaut (BMW 2002 turbo), und auch Renault sollte 1978 mit Turbomotoren in Le Mans gewinnen. Es war also nur eine Frage der Zeit, dass sie auch in der Formel 1 konkurrenzfähig werden würden. An der Leistung lag es nicht, die war bereits von Anfang an auf Augenhöhe mit den konventionellen V12-Motoren.

Der Renault V6 Turbomotor, der Ende der 70er ein neues Zeitalter einläutete

By _morgado – DSC_4055, CC BY 2.0, Link

Es dauerte zwei Jahre, 1979 gewann Renault ausgerechnet den Großen Preis von Frankreich (die meisten Formel 1-Fans kennen das Rennen wegen des beinharten Zweikampfs zwischen Gilles Villeneuve und René Arnoux, die sich um die Plätze zwei und drei stritten – heute würden beide disqualifiziert und dürften nie wieder ins Cockpit steigen). Renault gewann zwar Rennen, aber die Wagen blieben weiterhin notorisch unzuverlässig und hatten ihren Spitznamen als „gelbe Teekannen“ weg, da sie oftmals noch weit vor Rennende qualmend am Streckenrand standen. Der große Erfolg eines WM-Titels ging für Renault erst später als Motorenlieferant für Williams in Erfüllung (siehe weiter unten).

BMW M12-13 Vierzylinder-Turbomotor, das stärkste Aggregat der Turbo-Ära der 1980er

By Olli1800 – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Aufgrund zwischenzeitlicher aerodynamischer Fortschritte (dazu komme ich noch) waren die flachen und breiten 180-Grad-Zwölfzylinder von Ferrari und Alfa Romeo keine Option mehr. Man brauchte schmal bauende V-Motoren wie den mittlerweile klassischen Ford V8 – der inzwischen aber leistungsmäßig ins Hintertreffen geraten war, denn die Turbomotoren versprachen quasi unlimitierte Leistung durch Erhöhung des Ladedrucks. Daher wechselte Ferrari ab 1981 zu einem V6 Turbomotor. Nur die britischen Teams, die ihre Motoren von anderen Lieferanten (üblicherweise Ford) bezogen, guckten zunächst leistungsmäßig in die Röhre, was zu vielen politischen Querelen führte. Ab 1982 lieferte BMW einem Vierzylinder-Turbomotor, Porsche und Honda folgten mit V6 Turbomotoren. Diese drei plus Ferrari machten dann die Rennen der 1980er unter sich aus. Und weil in den 1980ern alles ein bissl exzessiver war (Gruppe B anyone?), waren hier im Training Leistungen bis über 1300 PS drin. Allerdings hielten die Motoren das wohl nur noch wenige Runden aus, danach waren angeblich die Pleuel verbogen, mal ganz davon abgesehen dass die Autos vor so viel Kraft gar nicht laufen konnten. Wenn man sich da alte Videos anschaut, war das eher ein Ritt auf einer Kanonenkugel, oder wie Walter Röhrl es sinngemäß in anderem Zusammenhang und trotzdem passend ausdrückte: „Das waren keine sauberen Schwünge mehr, sondern man ist wie mit einer Rakete von Eck zu Eck geschossen.“ Solche Exzesse sind heute aufgrund geänderter Reglements nicht mehr möglich, die Motoren müssen ja die ganze Saison halten. Um wenigstens ein Rennen zu halten, wurde der Ladedruck im Rennen weniger hoch gedreht, um die 900 PS waren wohl die Obergrenze.

Honda RA168E – V6-Turbomotor, Abschluss der Turbo-Ära und WM-Triebwerk 1988

By Morio – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Rückkehr zum Saugmotor

Ab 1988 waren Saugmotoren bis 3.5l Hubraum erlaubt, Turbomotoren wurden mit Ladedruckbegrenzern und Spritmengenbegrenzung eingebremst und 1989 ganz verboten. Zum Standard entwickelten sich V10 und V12 Motoren (Honda, Ferrari, Renault), Ford rüstete zahlreiche Teams mit einer aktualisierten größeren Version seines klassischen V8 aus. Keine große Rolle spielten Judd und Yamaha mit ihren V8 Motoren. Die ungewöhnlichsten Motorenkonzepte jener Zeit (um 1990) kamen von Subaru/Motori-Moderni (Zwölfzylinder mit 180 Grad Zylinderwinkel) und Life (Zwölfzylinder in W-Form, drei Bänke mit je vier Zylindern). Beide floppten fundamental. Porsche und Yamaha war zu dieser Zeit mit ihre V12 ebensowenig Erfolg beschieden.

Renault V10 von 1990, Antrieb für diverse Weltmeisterwagen der 1990er Jahre

By Morio – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Vorn im Feld machten Honda, Ferrari und Renault die Siege unter sich aus. Die Leistung dieser Aggregate lag bei 650 bis 700 PS. Die wichtigste Weiterentwicklung dieser Zeit kam von Renault: Sie ersetzten die bisher üblichen Ventilfedern durch einen pneumatischen Ventilantrieb. Die Ventilfedern begrenzten bis dahin die erreichbare Drehzahl und waren auch eine häufige Ursache für technisch bedingte Ausfälle. Diese Lösung wurde schnell von allen anderen Herstellern übernommen und sorgte durch höhere Drehzahlen für Leistungen bis über 800 PS.

Life W12 von 1989-90 – es blieb ein Einzelstück und einer der größten Flops der F1-Geschichte

BySaveferris888 – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Ab 1995 wurde der Hubraum als Reaktion auf die Ereignisse der Saison 1994 auf drei Liter reduziert. Alle Hersteller außer Ferrari stiegen um auf V8 oder V10-Motoren, nur Ferrari hielt stolz die Flagge der Zwölfzylinder hoch. Beherrschendes Aggregat jener Zeit war der V10 von Renault, allerdings entwickelte sich der neue V10 von Mercedes zu einer ernsthaften Konkurrenz. 1996 trennte sich auch Ferrari von seiner Tradition und entwickelte den ersten V10 der Firmengeschichte. Die Leistungsangaben bewegten sich knapp unter 800PS. Ab 1998 gingen nur noch V10-Motoren an den Start. Dies wurde 2003 per Reglement in Stein gemeißelt, als die Motoren auf exakt zehn Zylinder und 3l Hubraum festgelegt wurden. Dafür gab es nun eine ganze Reihe namhafter Hersteller, neben Ferrari waren da auch Honda, BMW, Mercedes und Toyota im Starterfeld zu finden. Zum Ende dieser Ära hatten die Motoren wieder die gleichen Leistungen erreicht wie sie 1987 mit Turbopower möglich gewesen waren, um die 900 PS wurden angegeben.

Ferrari Tipo 044 – der letzte V12 der Formel 1-Geschichte. Der Sieg von Jean Alesi beim GP von Kanada 1995 war Alesi’s einziger und der letzte eines V12-Motors.

By LarryStevens – Own work, Public Domain, Link

Alle Motoren sind gleich – und Mercedes etwas gleicher

Zur Saison 2006 wurde die Motorenformel erneut geändert, ab sofort hieß es 2.4l Hubraum und V8 als Eckdaten, was die Leistung auf etwa 750 PS reduzierte. Das galt bis 2013, seit 2014 sind 1.6l V6-Turbomotoren mit Energierückgewinnungssystem das Maß der Dinge. Die Zahl der Motorenhersteller schrumpfte damit rapide, nur Mercedes, Ferrari und Renault konnten oder wollten ein so komplexes Aggregat entwickeln. Später kam noch Honda dazu, allerdings hatte der Motor massive Kinderkrankheiten. Die Leistungen blieben durch Einfrieren des Ladedrucks und hohe Anforderungen an die Haltbarkeit der Motoren ziemlich gleich, allerdings wird nun auch noch elektrische Energie über Rückgewinnungssyteme hinzugerechnet, so dass aktuell Spitzenleistungen um die 1000 PS möglich scheinen, wenn auch nur für wenige Sekunden wenn die gesamte gespeicherte Energie freigegeben wird.

Zurück in die Vergangenheit

Nach so viel Gerede über V8 und V12 können wir nun wieder über die Autos sprechen, die um diese Motoren herum konstruiert wurden. Wir waren beim Lotus 49 stehengeblieben, dem letzten „klassischen“ Rennwagen aus der Ära, als Autos noch keine fahrenden Litfasssäulen und Flügel nur was für Flugzeuge waren. Das Jahr 1968 war nicht nur gesellschaftspolitisch ein Jahr der Revoluzzer, auch in der Formel 1 gab es entsprechende Umwälzungen: Werbung für branchenfremde Produkte wurde gestattet. Bisher waren die Wagen traditionell nach dem Land des Teams lackiert – Italiener in rot, Franzosen blau, Engländer dunkelgrün, Deutsche weiß oder silber. Die einzigen Aufkleber waren dezente Hinweise der jeweiligen Reifen- und Schmierstoffhersteller. Jetzt wurden wurden die Autos in kürzester Zeit zu Reklametafeln, in erster Linie für verschiedenste Glimmstengel.

Nur Fliegen ist schöner

Aus heutiger Sicht betrachtet ist es eigentlich unverständlich, dass man erst 1968 auf die Idee kam, Flügel an die Autos zu montieren, um mehr Abtrieb und damit mehr Bodenhaftung zu erzielen. Die Prinzipien waren ja schon seit Otto Lilienthal und damit etwa 70 Jahren bekannt. Der erste Überschallflug war über 20 Jahre her, die ersten Düsenjets waren im Dienst, man entwickelte an der Boing 747 und der Concorde. Aber niemand war bisher auf die Idee gekommen dass die gleichen Flügel, die ein Flugzeug in die Luft heben, auch ein Auto auf den Boden drücken könnten.

Ferrari 312 mit Jacky Ickx, GP von Holland 1968. Die ersten Flügel wurden angebracht, zunächst noch eher zurückhaltend.

By Evers, Joost / Anefo / neg. stroken, 1945-1989, 2.24.01.05, item number 921-4601 – http://proxy.handle.net/10648/ab4502be-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC BY-SA 3.0 nl, Link

Den Anfang machte (wieder einmal) Colin Chapman bei Lotus. Schnell folgten im Lauf des Jahres auch die anderen Teams und Anfang 1969 waren alle Wagen mit umfangreichem und ausgesprochen fragilem Flügelwerk hoch über Vorder- und Hinterachse ausgerüstet – um einen möglichst störungsfreien Luftstrom zu gewährleisten. Man sieht, die Konstrukteure hatten schon damals das gleiche Problem wie die moderne Formel 1… Nach einigen schweren Unfällen, bei denen die Flügel abbrachen wurden diese ab dem Großen Preis von Monaco 1969 schließlich in ihren Größen und Positionen reglementiert. Seitdem liefern sich die Konstrukteure ein Wettrennen mit den Regelwerkschreibern, was die Position, Form und Größe aerodynamischen Hilfsmittel angeht.

Matra MS10 von Jackie Stewart beim GP von Südafrika 1969 – man sieht deutlich die abenteuerliche Flügelkonstruktion, die kurz darauf verboten wurde

By Isaias Malta –https://www.flickr.com/photos/isaiasmalta/3523265194/, CC BY-SA 2.0, Link

Der erste moderne Formel 1-Wagen

Nachdem bis dahin die Flügel im wesentlichen an bestehende Fahrzeuge angebaut wurden, folgten ab 1970 die ersten Fahrzeuge, die von vornherein auf die Nutzung dieser Flügel hin ausgelegt waren. Den größten Entwicklungsschritt legten wieder einmal Colin Chapman und Lotus hin. Der Lotus 72 kann als das erste moderne Formel 1-Fahrzeug bezeichnet werden. Warum? Um die Aerodynamik zu verbessern wurde die Karosserie keilförmig designt. Dazu mussten die Kühler von der Fahrzeugfront an die Seiten des Cockpits verlegt werden. Hinzu kamen Flügel vorn und hinten. Nach diesem Prinzip sind noch heute alle Rennwagen der Formel 1 und anderer Rennserien gebaut. Alle weiteren Entwicklungen waren „nur noch“ Verfeinerungen dieses Grundprinzips.

Jochen Rindt im Lotus 72, GP von Holland 1970. Das Auto brach mit den gängigen Designprinzipien und kann als Urahn aller heutigen F1-Rennwagen angesehen werden.

By Evers, Joost / Anefo / neg. stroken, 1945-1989, 2.24.01.05, item number 923-6110 – http://proxy.handle.net/10648/ab9a4170-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC BY-SA 3.0 nl, Link

Sonderlösungen und Kuriositäten

Die Sponsorengelder der Tabakindustrie ermöglichten die Entwicklung zahlreicher experimenteller Rennwagen, denen in vielen Fällen wenig Erfolg beschieden war, die jedoch manchmal auch nachhaltig beeindruckten. Motorenseitig wurde wie bereits gesagt mit alternativen Antrieben experimentiert, ebenso experimentierte man bei Lotus auch mit Allradantrieb. Mitte der 1970er erschien dann der Tyrrell P34 auf der Bildfläche. Dieser ist bis heute ein Unikat, denn er hatte vier Vorderräder, und gewann damit tatsächlich ein Rennen. Hier kommt wieder die Regelung ins Spiel, dass der Fahrer aus dem Cockpit die Reifen sehen können muss – der Wagen hatte vier sehr kleine Vorderräder, so dass man in die Seiten des Cockpits Sichtblenden einbauen musste, um den Anforderungen Genüge zu tun. Anfang der 80er wurde an Wagen mit zwei Hinterachsen experimentiert, diese erreichten jedoch nie die Rennreife. Inzwischen ist die Anzahl der Räder auf vier festgelegt, Allradantrieb und Allradlenkung (eine Entwicklung der frühen 1990er) sind verboten.

Tyrrell P34 von 1976, das einzige Auto mit mehr als vier Rädern, das ein F1-Rennen gewinnen konnte

Von Lothar Spurzem – Originally from de.wikipedia description page is (was) here

first upload in de wikipedia on 22:25, 16. Jun 2006 by Spurzem (680 x 433 (112.183 Byte) (* Bildbeschreibung: Jody Scheckter 1976 im Tyrrell-Ford P 34 * Fotograf: Lothar Spurzem * Datum: 31.07.1976 in der Südkehre des Nürburgrings Bild-CC-by-sa/2.0/de), CC BY-SA 2.0 de, Link

Ein Flügel sollst du sein

Die Suche nach mehr Abtrieb wurde zum größten Antrieb der Designer. Die Fahrzeuge wurden Mitte der 70er allerdings erstmal einigermaßen hässlich – große Lufthutzen über dem Motor und riesige Heckflügel über noch monströseren Hinterrädern prägten das Bild. Erst ab 1977 änderte sich etwas an dieser Situation. Die Lufthutzen waren verboten worden, und Colin Chapman (ja, der schon wieder) hatte einen neuen genialen Einfall: Anstatt sich drauf zu beschränken, Flügel vorn und hinten ans Auto zu schrauben könnte man doch die Karosse des Autos selbst in eine Flügelform bringen. Nach dieser Prämisse entstand 1977 der Lotus 78. Zum ersten Mal wurden Windkanaltests zum entscheidenden Kriterium für das Design der Fahrzeugform. Die gesammelten Erkenntnisse flossen für 1978 in den Lotus 79 ein, der mit seiner glatten Silhouette zu den ikonischsten Rennwagen aller Zeiten gezählt wird.

Lotus 79 von Mario Andretti und Ronnie Peterson beim GP von Holland 1978, das Auto hatte eine revolutionäre Aerodynamik und dominierte die Saison nach Belieben

By Koen Suyk / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/acbac732-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, Link

Die Idee war ebenso simpel wie genial: Der Unterboden unter den Seitenkästen wurde zu einem Flügelprofil, so dass die Luft, die unter dem Auto entlangströmte einen massiven Unterdruck erzeugte und das Auto nach unten saugte. Je schneller man fuhr, umso ausgeprägter war der Effekt. Um den Luftstrom seitlich abzudichten wurden Gummischürzen angebracht, die auf dem Asphalt schleiften.

Die Bauform setzte sich schnell durch, die Fahrzeuge erlaubten bis dato nicht für möglich gehaltene Kurvengeschwindigkeiten, sorgten aber beispielsweise auch dafür dass Ferrari 1980 als amtierendes Weltmeisterteam eine desaströse Saison erlebte: Der flache Zwölfzylinder war zu breit und behinderte die so wichtig gewordene Luftströmung auf der Unterseite des Wagens. Dieses Problem behob man 1981 durch den Wechsel zu einem schmaler bauenden V6-Turbomotor, wie oben schon erwähnt. Auch in anderen Rennserien wurde die Aerodynamik nun zum alles entscheidenden Kriterium, man schaue sich nur die Geschichte des Porsche 956 an. Die Wing Cars waren aerodynamisch ein Quantensprung, wurden aber ab 1983 aufgrund der Neigung zu schweren Unfällen verboten – wenn die Luftströmung unter dem Fahrzeug gestört war (z.B. weil man zu wild über die Randsteine räuberte) war der Ansaugeffekt weg und das Auto flog unkontrollierbar in die Botanik.

Der Brabham BT49 war ein typisches Wing Car, der Luftstrom unter den Seitenkästen erzeugte so viel Abtrieb, dass ein Frontflügel überflüssig wurde.

By Pereira, Fernando / Anefo / neg. stroken, 1945-1989, 2.24.01.05, item number 930-9905 – http://proxy.handle.net/10648/ace6add4-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC BY-SA 3.0 nl, Link

Der Anfang vom Ende

Mitte der 1980er waren die grundlegenden Fahrzeugformen wie wir sie auch heute noch kennen, im Wesentlichen ausentwickelt. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass die Fahrzeuge dieser Zeit (ca 1985 bis 1995) zu den schönsten „modernen“ Rennwagen zu zählen sind – klare Linien für möglichst optimale Aerodynamik, aber noch nicht der spätere Wildwuchs von Flügeln an der Airbox oder auf den Seitenkästen. Diese Autos sahen auch noch einigermaßen solide aus, bei den heutigen Rennwagen mit ihren zig Windleitcarbonflügelchen hat man ja Angst dass sie beim schief angucken schon zerbröseln. Und: Man konnte durch die recht großen Cockpitöffnungen noch sehen, dass da wirklich jemand am Lenkrad drehte.

Lotus 98T der Saison 1986, mit Ayrton Senna am Steuer. In der Kombination aus Form, Farbe und mit Senna’s Helm stilprägend für diese Zeit.

Von Dima Moroz – https://www.flickr.com/photos/43566658@N07/4014053882/, CC BY 2.0, Link

Seitdem ging es eigentlich mit der Qualität der Rennen nach und nach immer weiter abwärts. Je perfekter und ausgeklügelter die Aerodynamik wurde, umso schwieriger wurde es, dies auch auf der Strecke so umzusetzen. Stattdessen kamen Innovationen an anderen Stellen (Carbon statt Alu z.B.) und zig technische Helferlein – aktives Fahrwerk, Allradlenkung, Traktionskontrolle, halbautomatische Getriebe und und und… Der Höhepunkt dieser Entwicklung war 1993 erreicht, danach wurden viele der elektronischen Helferlein verboten.

Und nochmal Ayrton Senna, 1993 in Donington im McLaren MP4/8, wo er im strömenden Regen eines seiner besten Rennen fuhr.

Von Martin Lee from London, UK – Ayrton Senna – Mclaren MP4-8 during practice for the 1993 British Grand Prix, CC BY-SA 2.0, Link

Die Form der Autos änderte sich aber nun eigentlich nur noch, wenn das Reglement es verlangte, weil die Autos breiter/schmaler werden mussten, die Reifengrößen oder Motorenformeln verändert wurden oder oder oder. Man verlegte den Auspuff in den Diffusor am Heck, später landete er weiter oben um die Abgase zum Anströmen des Heckflügels zu nutzen, je nachdem was im Reglement grade eben noch erlaubt war. Aber grundsätzlich folgt noch immer alles der Formel des Lotus 72. Nur sieht inzwischen halt wirklich alles gleich aus, weil blöderweise ja die Gesetze der Aerodynamik für alle gelten.

Ferrari und Mercedes des Jahres 2016 – zugebaut mit feinsten zerbrechlichen Flügelchen und Windabweisern. Wenn die Fahrzeuge nicht unterschiedlich lackiert wären wäre es extrem schwer sie auseinanderzuhalten.

Von Morio – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, Link

Der tiefe Griff in die große Trickkiste

Im Kampf um mehr aerodynamische Effizienz kamen die Ingenieure auf viele clevere Ideen. Die meisten sorgten für einen temporären Vorteil und wurden anschließend ins Museum protestiert. Andere floppten aus verschiedensten Gründen.

Mitte 1978, Lotus hatte gerade die Wing Car-Ära eingeleutet, setzte man bei Brabham noch einen drauf: Der BT46B erschien zum Großen Preis von Schweden mit einem überdimensionalen Staubsauger, der unterm Auto einen Unterdruck erzeugte und das Auto im wahrsten Sinne des Wortes an die Straße ansaugte. Niki Lauda gewann das Rennen und danach verschwand der Wagen im Museum, da die Konkurrenz protestiert hatte, dass alle aerodynamischen Hilfsmittel laut Reglement unbeweglich zu sein hatten – was ja nun bei einem Staubsauger nicht der Fall sein konnte.

Brabham BT46B, das Staubsaugerauto, mit dem Niki Lauda 1978 in Schweden gewann, bevor das Auto verboten wurde.

Von edvvc – Goodwood House, England / photo taken by edvvc. Source: www.flickr.com, CC BY 2.0, Link

In den frühen 1980ern, nach dem Ende der Ära der Wing Cars wurde festgestellt, dass ein sich in Form eines Flaschenhalses nach hinten verjüngendes Heck den Luftstrom um die Hinterräder verbesserte – eingeführt wurde die Form mit dem McLaren MP4/1 von 1983 und innerhalb weniger Jahre von allen übernommen.

McLaren MP4/1C von 1983, das erste Fahrzeug mit Flaschenhals-Heck, der bis heute optimalen Bauform

By John Chapman (Pyrope) – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Auf der Suche nach einer besseren Anströmung und weniger Verwirbelung baute man bei Brabham 1986 ein superflaches Auto, den BT55. Wie in den frühen 1960ern lag der Fahrer mehr im Auto als dass er saß. Das Fahrzeug erwies sich als superschnell solang es geradeaus ging, beschleunigte jedoch unterirdisch aus den Kurven heraus. Um das Auto so flach bauen zu können hatte man außerdem den Motor verdreht einbauen und ein spezielles Getriebe entwickeln müssen, was die Zuverlässigkeit zuverlässig minimierte und außerdem das Fahrverhalten negativ beeinflusste. Zwei Jahre später wurde anhand der gleichen Philosophie des niedrig bauenden Fahrzeugs der McLaren MP4/4 entwickelt. Dieser gewann mal eben 15 der 16 Rennen in denen er an den Start ging und bewies damit dass die Grundidee nicht so falsch gewesen war. Die halb liegende Fahrerposition setzte sich in der Folge (erneut) durch.

Und nochmal Ayrton Senna, hier 1988 im besonders flachen McLaren MP4/4, man beachte die Position von Überrollbügel und Heckflügel

By Instituto Ayrton Senna

derivative work: Karpouzi – This file was derived from: Ayrton Senna in 1988..jpg, CC BY 2.0, Link

Dass die Luftströmung unterm Auto der alles entscheidende Faktor ist, war Mitte der 1980er bereits allgemeines Wissen aller Designer. Die Frage war nur: Wie kriegen wir möglichst viel Luft schnell strömende Luft unter das Auto, um möglichst viel Abtrieb zu erzeugen? Die Antwort wurde von Tyrrell 1990 präsentiert: Man trug die Nase plötzlich hoch im Wind. Bei Benetton wurde das Konzept perfektioniert und ab 1995 folgten mit Williams und McLaren auch die Topteams jener Zeit. Fünfzehn Jahre später wurden die Nasen wieder tiefergelegt, da sie inzwischen zu gefährlichen Spitzen geworden waren, die ein anderes Fahrzeug im Falle eines Unfalles quasi aufspießen konnten. Die grundsätzliche Idee, möglichst viel Luft unters Auto zu kriegen gilt aber natürlich nach wie vor. Ferrari hatte 1992 zu diesem Zwecke auch erfolglos mit einem doppelten Unterboden experimentiert, und Brawn GP hatten 2009 einen umstrittenen doppelten Diffusor am Start.

Benetton verhalf der hohen Nase Anfang der 90er Jahre zum Durchbruch, hier 1995 mit Michael Schumacher am Steuer.

Von Martin Lee from London, UK – Michael Schumacher – Benetton B195 accelerates out of Copse at the 1995 British GP, Silverstone, CC BY-SA 2.0, Link

Um 2010 war es modern, die Luft auf elaborierten Wegen durch das Auto zu leiten und damit den Heckflügel anzupusten bzw. die Luftströmung so zu beeinflussen dass möglichst wenig Luftwiderstand auf den Geraden erzeugt wurde, während in Kurven der Luftstrom anders wirkte und vollen Abtrieb mit vollem Luftwiderstand erzeugte. All diese Systeme wurden nach und nach verboten.

Fazit

In den letzten 50 Jahren ist technisch gesehen eigentlich nix wirklich revolutionäres passiert… Die ideale Grundformel scheint gefunden, bahnbrechende Ideen sind nur noch extrem eingeschränkt und in Ecken die man als Otto Normalzuschauer eh nicht bemerkt möglich, und die Fahrzeuge hängen seit mindestens 25 Jahren viel zu sehr von der Aerodynamik ab. Das ist natürlich auch schon anderen aufgefallen, entsprechende Diskussionen über die Reduktion aerodynamischer Hilfsmittel werden aber aufgrund diverser Herstellerinteressen wohl auch in nächster Zukunft keine Ergebnisse bringen. Und dann stellt sich langsam echt die Frage: Quo vadis? Reine Verbrennertechnik ist nicht mehr zukunftsfähig, so viel ist sicher. Andererseits kostet die Entwicklung so viel, dass sich nur große Hersteller mit entsprechendem Vermarktungsinteresse daran beteiligen werden. Meine Konsequenz ist daher klar: Formel 1 wird nicht mehr geguckt, bei Motorradrennen ist sowieso viel mehr los.

Kommentare