Einstellungen

Gezeigt wird im Tutorial der Aufbau einer Transportfirma beginnend im Jahr 1921. Grundstein für den finanziellen Erfolg sollen dabei Transporte von Passagieren und Post werden, die Firma konzentriert sich dabei auf den Schienenverkehr, andere Transportvarianten sollen keine Rolle spielen. Der Fokus liegt dabei klar auf Realismus, d.h. einer vorbildgerechten Streckenführung. Das Ziel ist es, alle Städte auf der Karte miteinander zu verbinden. Sowohl Passagiere als auch Post haben dabei vom Spiel vorgegebene Fahrtziele, wobei das Spiel dafür sorgt, dass auch zwischen Zügen umgestiegen wird sofern das notwendig ist.

Es wird oft behauptet, dass der Transport von Passagieren zu Beginn nicht lohnt. Das stimmt nur bedingt, denn ein Personenzug fährt üblicherweise niemals leer. Ein Güterzug fährt voll beladen in eine Richtung, aber leer zurück. Sofern man also mit geeignet großen Städten starten kann, kommt man auch mit Personenverkehr schnell zu Geld.

Das Spiel basiert auf einer 512x512 Zufallskarte mit wenigen Städten und sehr wenig Industrie sowie hügeligem Gelände. Benutzt werden nur GRFs, die die Optik betreffen, mit Ausnahme des DBSetXL und des Total Town Replacement Sets. Insbesondere habe ich auf die Benutzung von Industriesets verzichtet und benutze nur die originalen Industrien. Das Spiel benutzt ein Feature von JGR's Patchpack zum Verlängern der Tage, d.h. ein Tag im Spiel dauert deutlich länger als im normalen OpenTTD (dieses Feature ist ab Version 14.0 auch in OpenTTD verfügbar).

Im Tutorial sollen keine besonders speziellen Techniken gezeigt werden, von daher sind mehr oder weniger beliebige Einstellungen des Schwierigkeitsgrades möglich. Fahrzeugpannen sind allerdings deaktiviert, da ich sie persönlich für zu einschränkend halte. Dafür sollen die Fahrpläne so aufgebaut sein, dass jeder Zug regelmäßig ein Depot aufsucht (in der Realität brauchen Dampfloks viel Kohle und noch mehr Wasser). Computergegner sind für das Tutorial selbstverständlich ausgeschaltet, sie würden uns ja nur ins Handwerk pfuschen.

Hinweis: Ich baue auch und gerade im Pausemodus, einfach weil das Spiel ohnehin schon sehr schnell vorbeigeht und ich auch was davon haben will. Das ist aber meine persönliche Ansicht, das soll jeder halten wie er mag.

Die erste Strecke

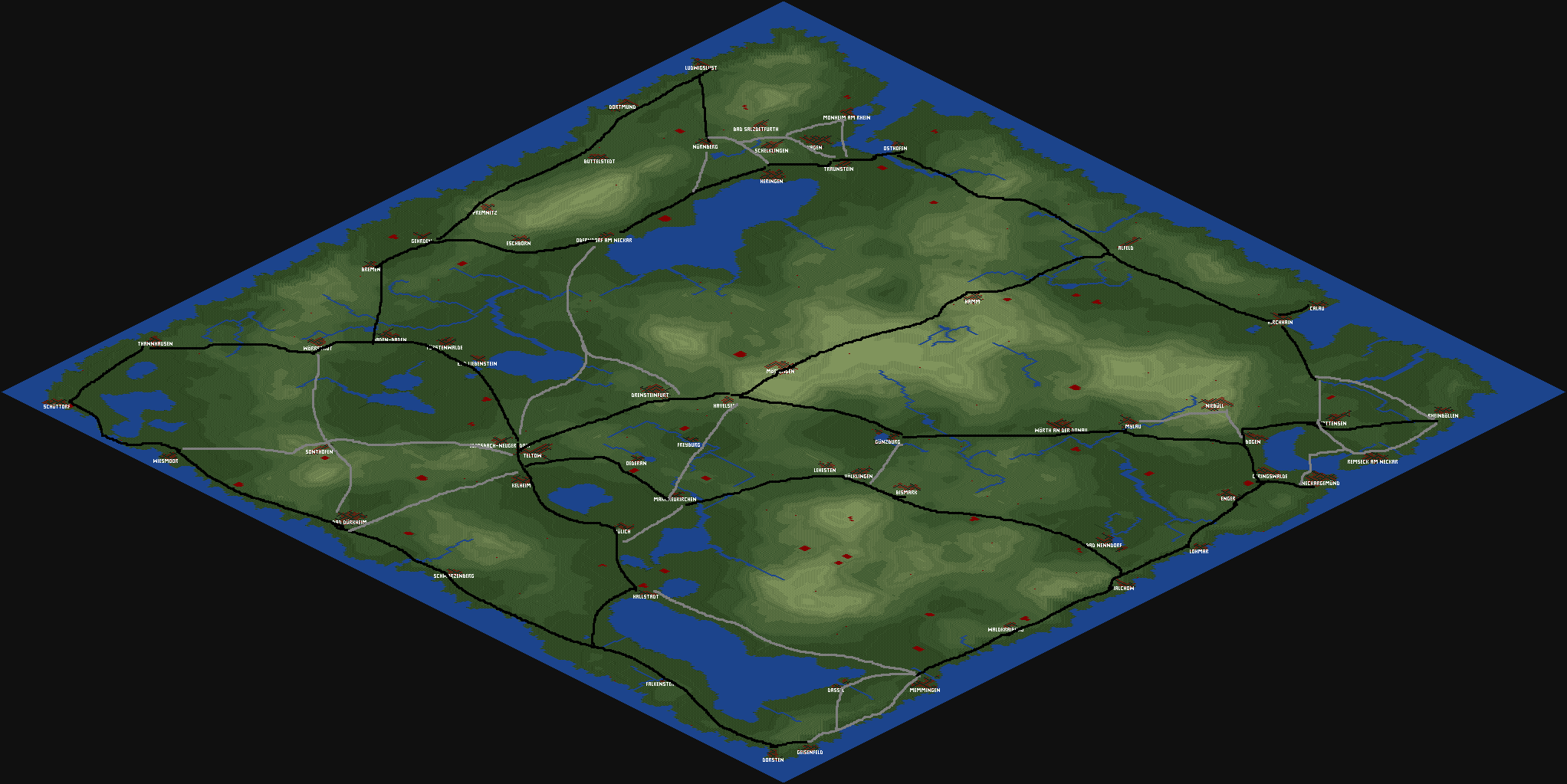

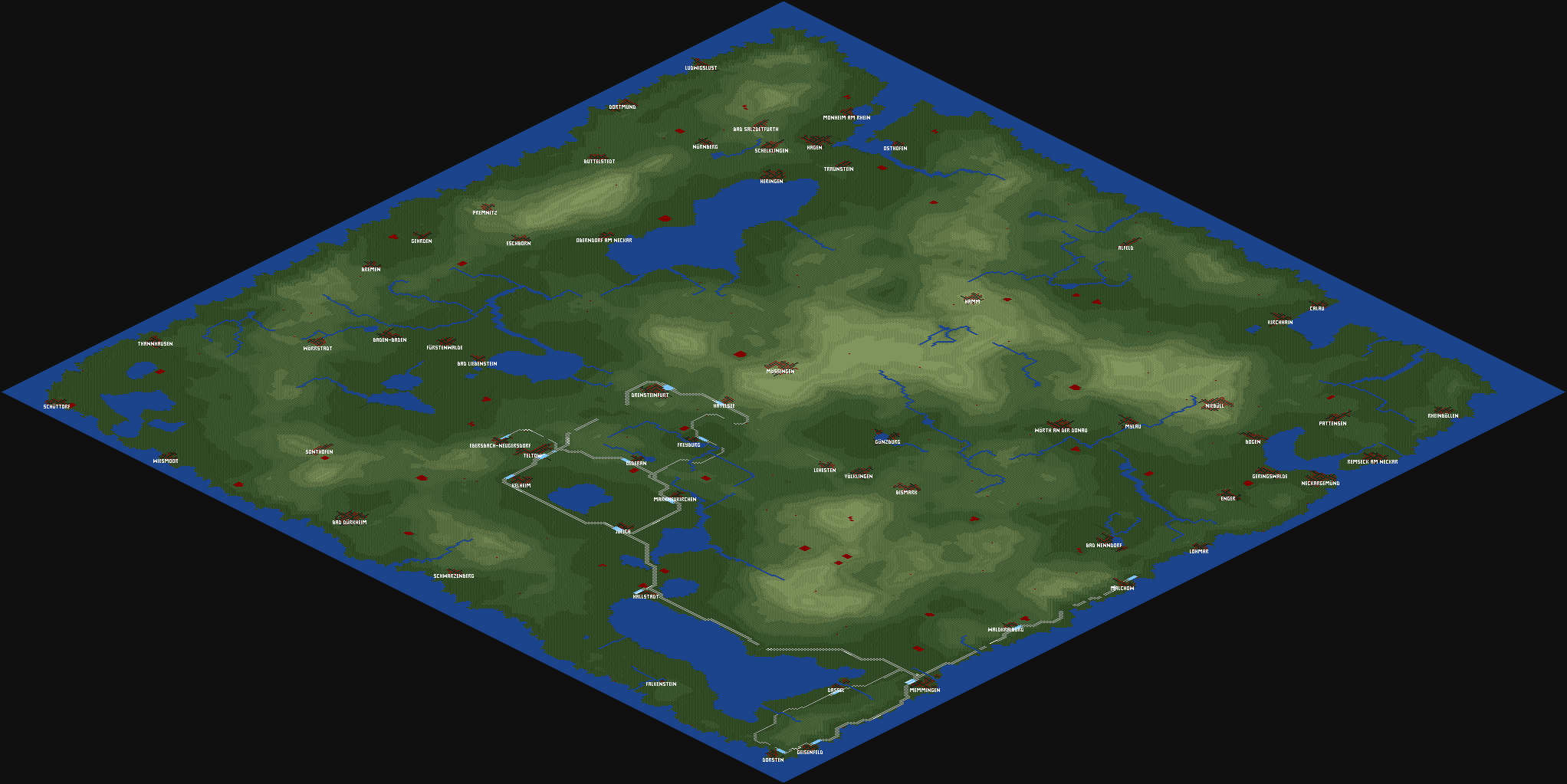

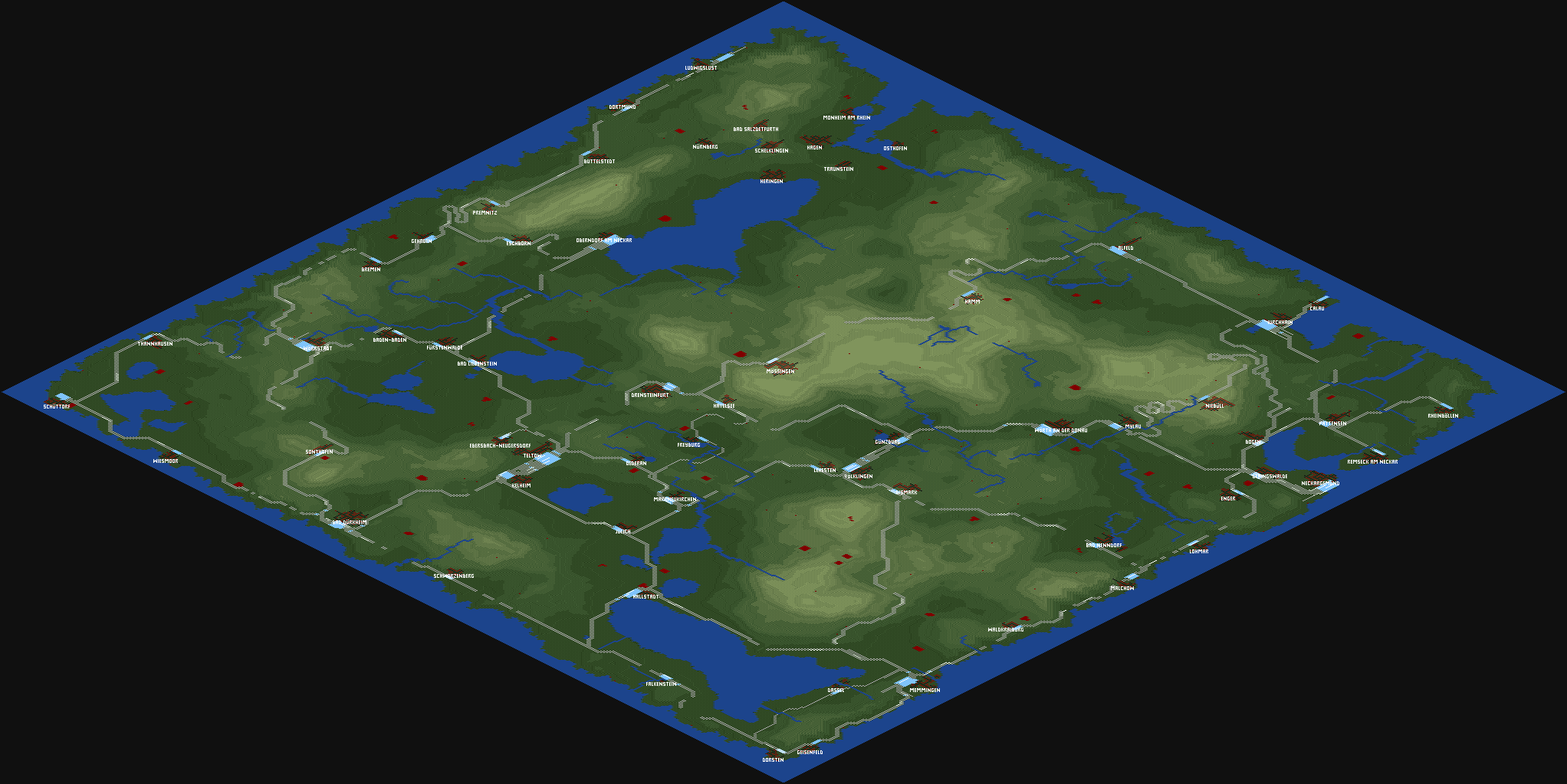

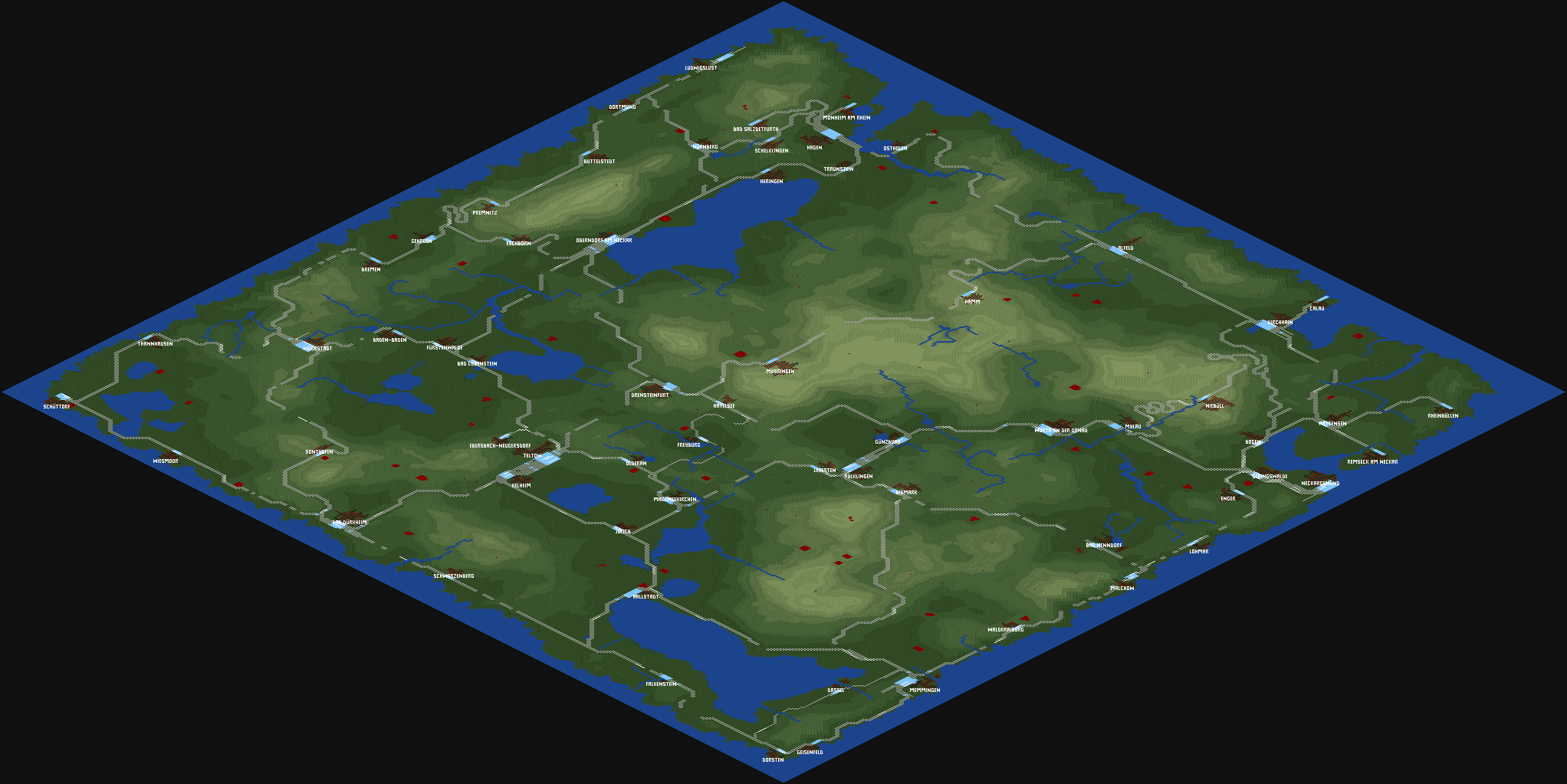

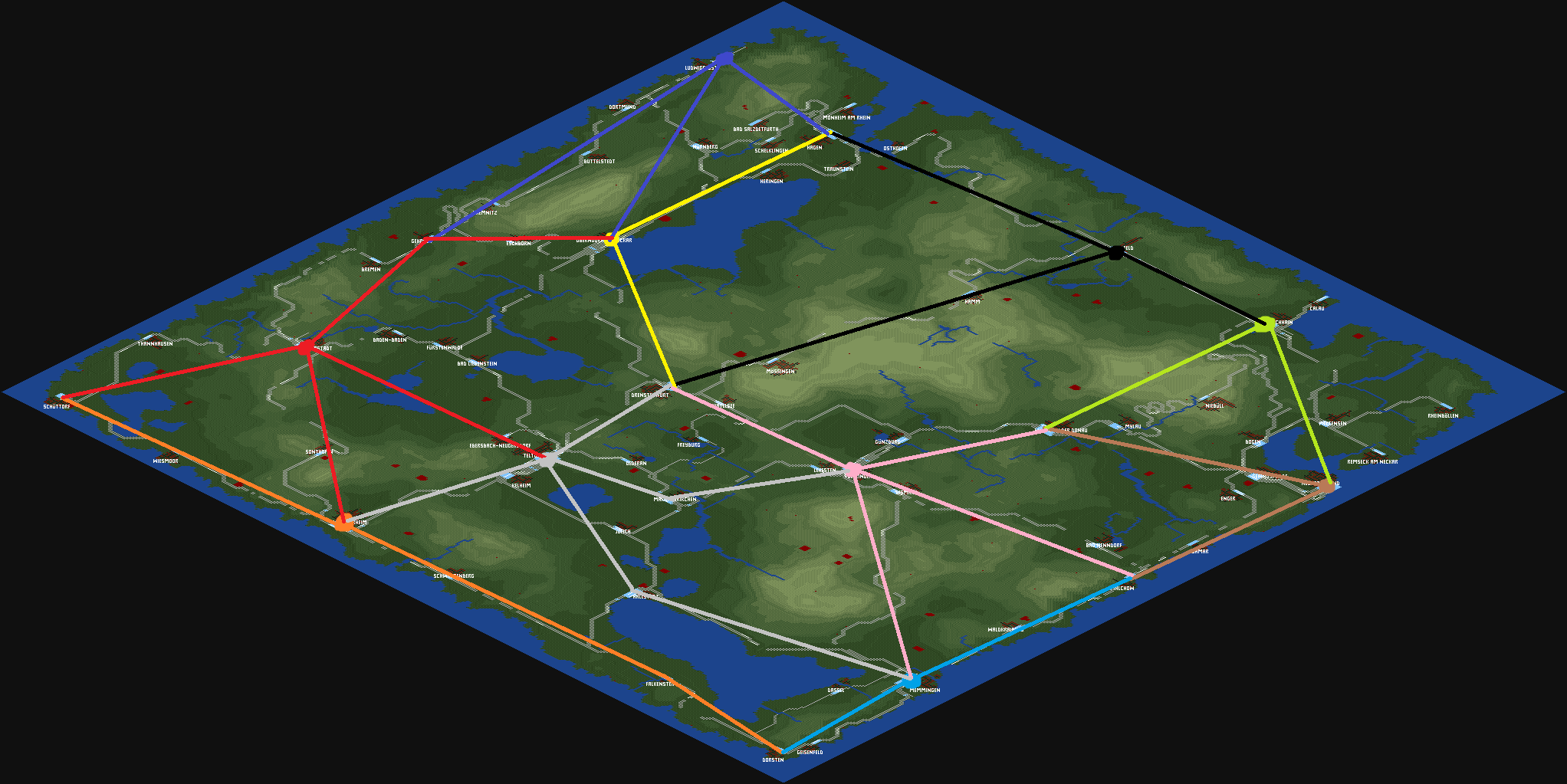

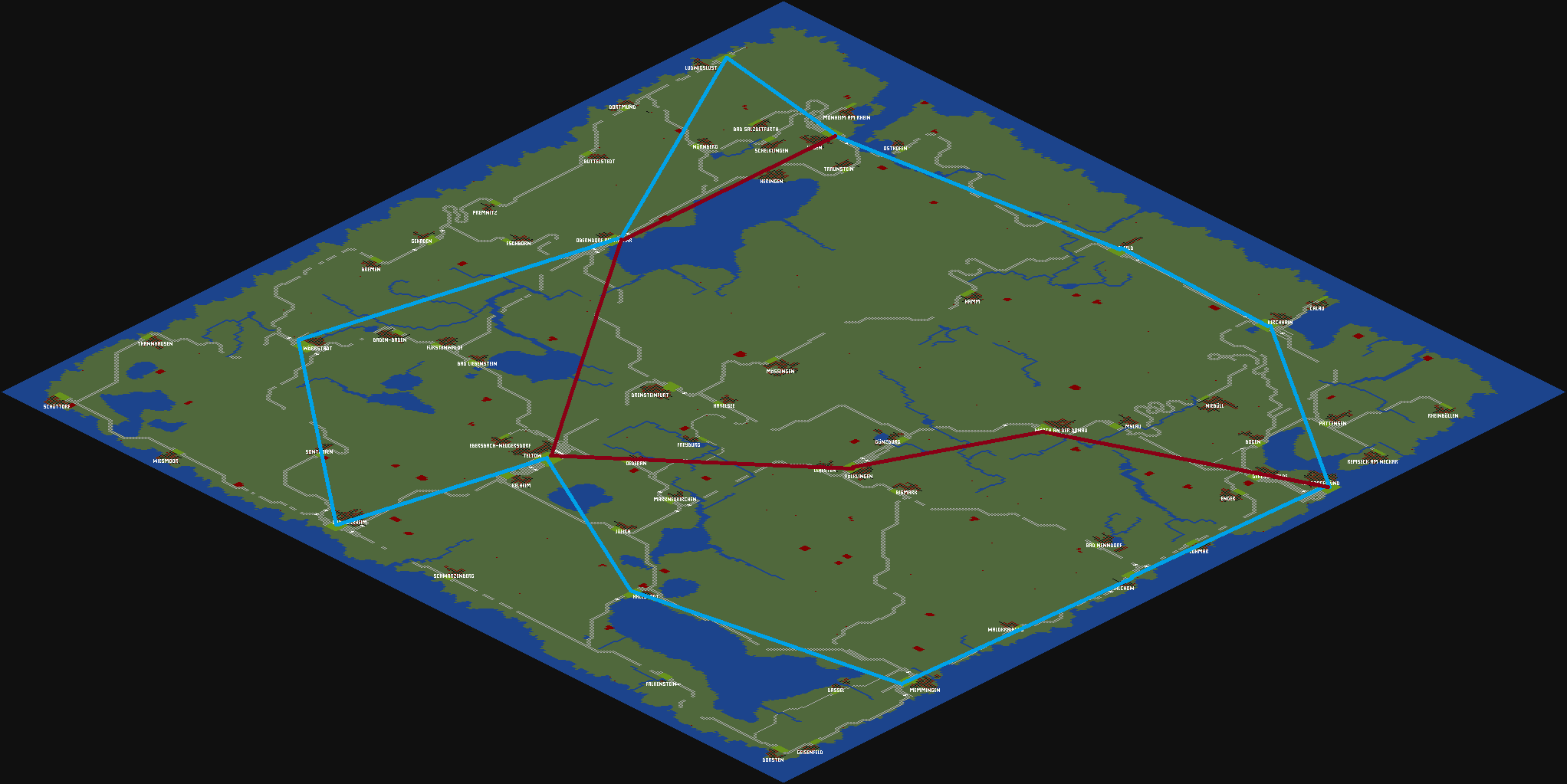

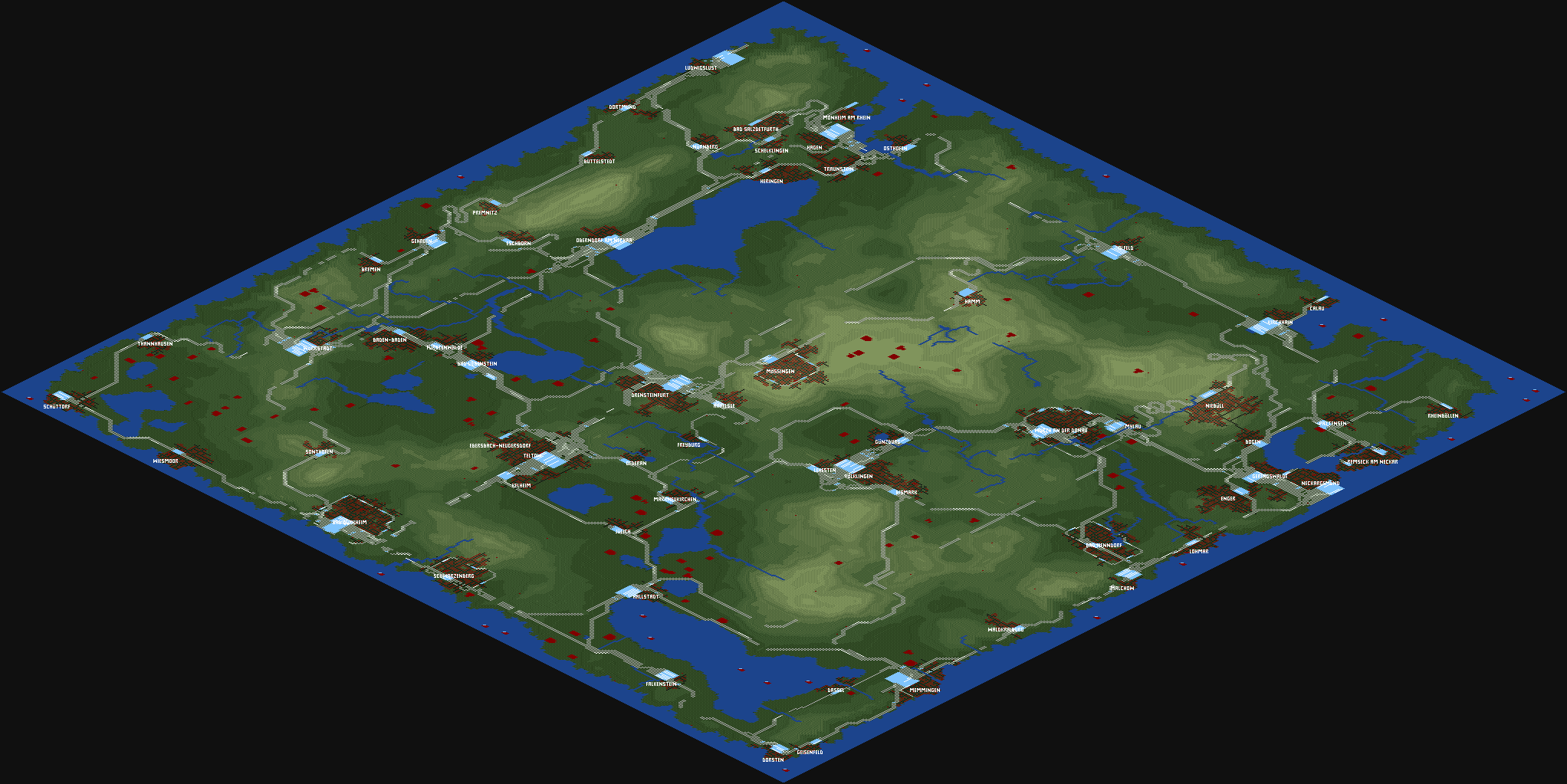

Die erste Amtshandlung nach dem Start des Spiels ist das Pausieren, um einen ausführlichen Blick auf die Karte zu werfen. OpenTTD hat dabei die sehr hilfreiche Funktion um einen Screenshot der Karte anzufertigen, denn genau diesen brauchen wir jetzt. Die Karte wird in ein beliebiges Malprogramm geladen, und dann werden einige Linien gemalt, um eine Vorstellung zu entwickeln, wie das Streckennetz aussehen könnte. Im ersten Schritt kann das sehr grob sein, so dass man einfach erstmal sieht, welche Verbindungen vielleicht gebaut werden. Dazu folgt man einfach erstmal grob den Höhenstufen des Geländes und plant keine Strecken quer über eine Bergflanke.

Daraus ergibt sich der erste Entwurf (das Bild in einem neuen Tab öffnen zeigt es in Originalgröße). Die schwarzen Linien zeigen die grobe Streckenführung, wo ich mir sicher war, dass die Strecken gebaut werden, bei den grauen Linien war ich mir noch nicht so sicher. Schon auf diesem ersten groben Entwurf erkennt man, wo sich Knotenpunkte ergeben, wo sich mehrere Strecken treffen und wo Passagiere vielleicht umsteigen werden. Ein solches Beispiel auf der Karte ist Teltow, etwas links von der Mitte der Karte, wo viele schwarze und graue Linien aufeinander treffen. Unten rechts befindet sich Memmingen, was ein ähnlicher Umsteigeknoten werden könnte.

Bevor man nun anfängt mit bauen braucht man einen detaillierteren Plan. Dieser muss die folgenden Fragen beantworten: Wo beginnen und enden die Linien einzelner Züge? Wo müssen Depots und Wartungsinfrastruktur gebaut werden? Da wir einigermaßen realistisch spielen wollen, muss jede Lok bzw. jeder Zug ein Heimatdepot haben, wo die notwendige Wartung durchgeführt wird. So funktionierte die Eisenbahn im Dampfzeitalter: Die Lokomotiven waren einem Bw (Betriebswerk bzw. Depot) zugewiesen, und wurden von dort aus vor den verschiedensten Zügen eingesetzt. Die "Heimatbasis" war dabei nicht nur für die Wartung zuständig, Dampfloks brauchten ständig Wasser und Kohle, es wäre also sehr unrealistisch, mit einem Regionalverkehr zu starten, der einmal quer über die Karte fährt. Mit dem Tempo der ersten Züge würde das sowieso ewig dauern, das muss also ohnehin warten.

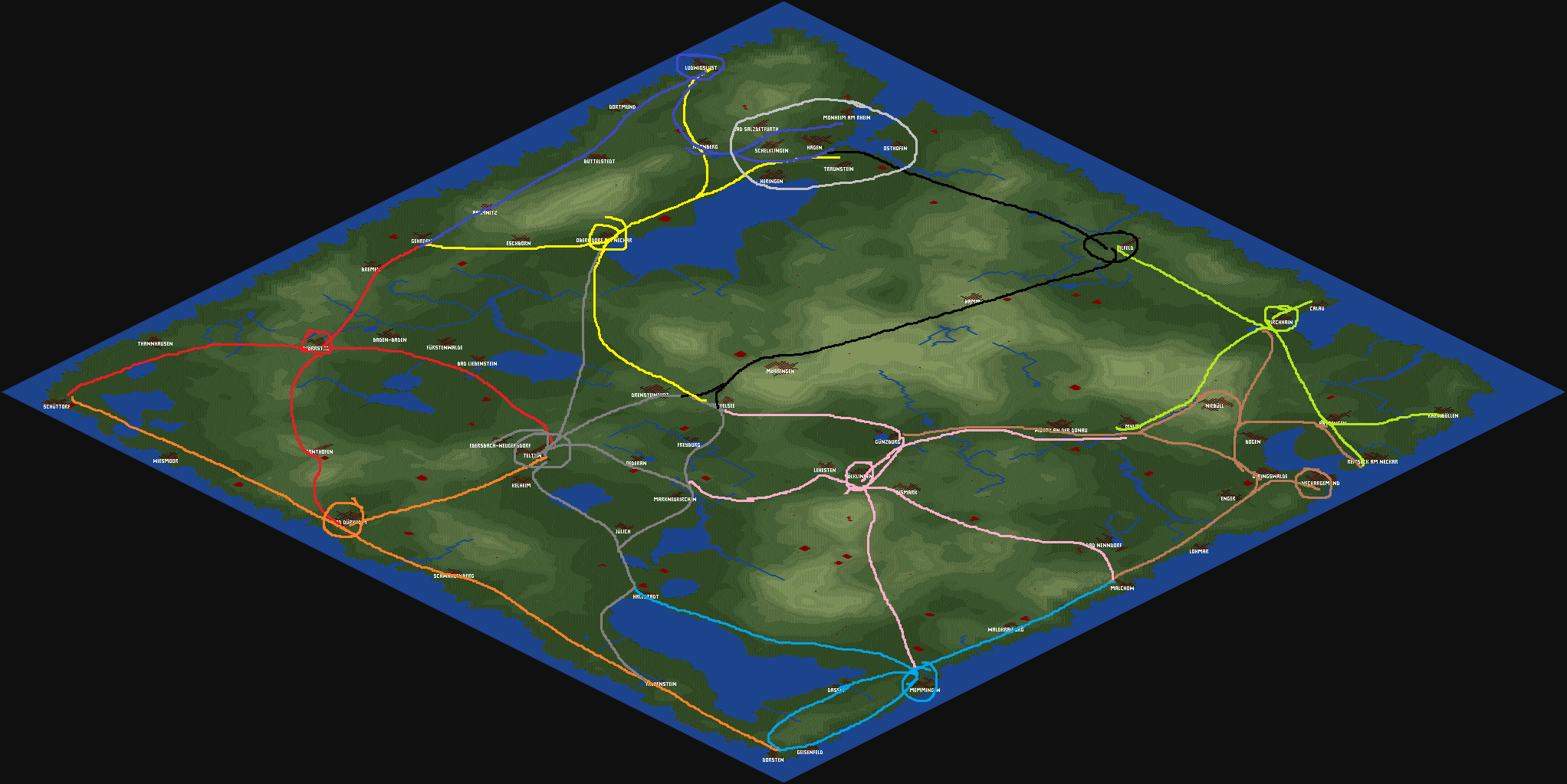

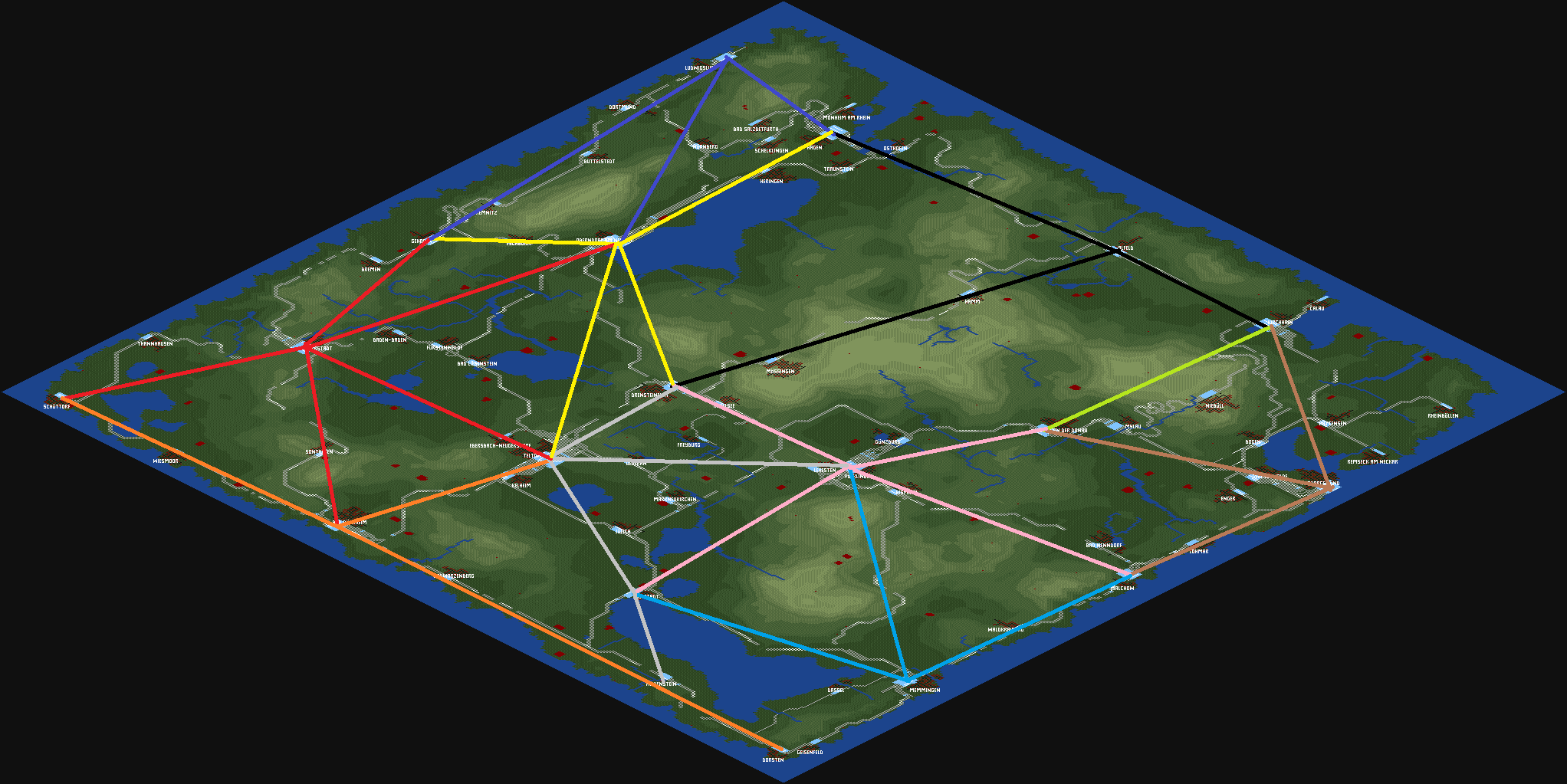

Während ich den zweiten Plan ausarbeitete, schaute ich mir auch das Gelände genauer an. Wenn es drum geht, Depots und andere Infrastruktur zu bauen, braucht man viel Platz. In den Bergen ist das am Anfang des Spiels einfach zu teuer. Nach einigem Hin und Her im Malprogramm und einer gesunden Portion Nachtschlaf war der zweite Plan mehr oder weniger vollendet. Natürlich kann man den Plan auch ganz anders aufbauen, das war einfach eine Idee, die ich hatte, bei nochmaligem Spielen der gleichen Karte würde ich vielleicht andere Entscheidungen treffen, je nachdem, was gut oder schlecht funktioniert hätte.

Die unterschiedlichen Farben zeigen, welche Verbindungen von Zügen aus welchem Depot befahren werden. Auch das ist erst einmal nur ein Plan, und Pläne ändern sich im Lauf der Zeit, es geht nur darum, dass man eine Idee hat wie man anfängt. Ich hatte zum Beispiel noch keine Idee, was ich mit den Städten oben in der Karte machen würde - sie sind sehr nahe beieinander, sollten sie alle ihren eigenen Bahnhof bekommen? Auf jeden Fall würde es 10 oder 11 Knotenpunkte geben, wo Züge gewartet werden würden. Ob dann die einzelnen Verbindungen genau so aufgebaut werden wie im Plan vorgesehen würde man ja dann später sehen, wenn man merkt welche Verbindungen besonders stark nachgefragt werden.

Während des Herumzeichnens auf der Karte überlegte ich bereits, wo ich den Bahnhof einer Stadt bauen würde, so dass die Lage relativ zum Stadtzentrum zu den geplanten Strecken passen würde. Das hängt natürlich vom Gelände, der Stadtverwaltung und anderen Faktoren ab, wie alle Planungen würde das mehrfach angepasst werden.

Nach all diesen langweiligen Details und Planungen ging es nun um die eigentlich wichtige Frage: Wo fängt man denn nun mal an mit Bauen? Es muss irgendwo sein, wo man flaches Gelände mit viel Platz hat, von wo man mehrere Strecken bauen kann und möglichst einfach die ersten Städte verbinden kann. Aufgrund des Geländes kamen dafür nur noch Teltow (hellgrau) und Memmingen (hellblau) in Frage. Nach einem genaueren Blick aufs Gelände entschied ich mich schließlich dafür, die Karte von Memmingen aus zu erobern. Von dort aus würde ich dann immer neue Verbindungen aufbauen, und mir die komplizierteren Gegenden für später aufheben.

Memmingen wurde also der erste Knotenpunkt unseres zukünftigen Eisenbahn-Imperiums. Natürlich sieht man davon jetzt noch nicht viel, es ist aber auch erst Mitte Januar im ersten Jahr

des Spiels. Immerhin treffen sich hier aber schon drei Linien.

Memmingen wurde also der erste Knotenpunkt unseres zukünftigen Eisenbahn-Imperiums. Natürlich sieht man davon jetzt noch nicht viel, es ist aber auch erst Mitte Januar im ersten Jahr

des Spiels. Immerhin treffen sich hier aber schon drei Linien.

Was man im Bild nicht sieht ist die Routenbeschränkung für den Bahnsteig rechts außen. Züge, die von Dassel (links oben neben dem Depot) kommen und nach dem Halt am Bahnhof in das Depot fahren sollen, dürfen dazu nicht den Bahnsteig rechts benutzen, sondern sollen die anderen beiden anfahren. Nur Züge, die nach Geisenfeld (links unten) fahren dürfen dort halten. Falls die Züge den falschen Bahnsteig anfahren, drehen sie nicht um und dann bricht das totale Chaos aus. Das ist nur eine erste vorübergehende Lösung, aber sie funktioniert.

Die Routenbeschränkung sieht so aus:

Start

Wenn Zug kommt von der Rückseite des Signals dann

Wenn nächster Halt ist nicht Geisenfeld

Verbiete

Ende Wenn

Ende Wenn

EndeZüge, die diese Bedingungen erfüllen (d.h. sie kommen von rechts UND fahren nach dem Halt in Memmingen nicht nach Geisenfeld) sehen das Signal als Sackgasse an und fahren nicht dorthin. Die Bedingung mit der Seite des Signals wird gebraucht, da die Züge, die von Geisenfeld kommen und zum Depot fahren wollen, dieses sonst auch nicht erreichen könnten. In dieser Fahrtrichtung sollte das Signal als eines ohne Einschränkungen angesehen werden. Auf die gleiche Weise sind die anderen Bahnsteige gesichert: Züge, die nach Geisenfeld fahren, dürfen diese nicht benutzen.

Die erste Strecke führt von Memmingen entlang der Küste nach Süden, vorbei an Geisenfeld und (vorerst) bis nach Dorsten. Wie man sieht war die Stadtverwaltung nicht besonders

glücklich damit und verbot uns einige notwendige Arbeiten. Dadurch ergab sich eine ziemlich ungünstige Streckenführung. Der Bahnhof hat bereits zwei Bahnsteige, aber wir brauchen

noch etwas mehr Geld, um die gesamte Strecke zweigleisig auszubauen. Das war bereits notwendig, denn der Andrang der Passagiere war höher als gedacht.

Die erste Strecke führt von Memmingen entlang der Küste nach Süden, vorbei an Geisenfeld und (vorerst) bis nach Dorsten. Wie man sieht war die Stadtverwaltung nicht besonders

glücklich damit und verbot uns einige notwendige Arbeiten. Dadurch ergab sich eine ziemlich ungünstige Streckenführung. Der Bahnhof hat bereits zwei Bahnsteige, aber wir brauchen

noch etwas mehr Geld, um die gesamte Strecke zweigleisig auszubauen. Das war bereits notwendig, denn der Andrang der Passagiere war höher als gedacht.

Das andere Ende unseres Streckennetzes nach dem ersten Quartal war Waldkraiburg, direkt am Rand der Karte gelegen, etwas nördlich von Memmingen. Die Strecke ist bereits größtenteils

zweigleisig, nur der Bahnhof selbst hat nur einen Bahnsteig. Aber auch das sollte sich schnell ändern.

Das andere Ende unseres Streckennetzes nach dem ersten Quartal war Waldkraiburg, direkt am Rand der Karte gelegen, etwas nördlich von Memmingen. Die Strecke ist bereits größtenteils

zweigleisig, nur der Bahnhof selbst hat nur einen Bahnsteig. Aber auch das sollte sich schnell ändern.

Die Ergebnisse des ersten Quartals (bitte beachten, längere Tage, so dass man viel länger mit den frühen Dampfloks spielen kann) können sich sehen lassen: 100k Einnahmen, nicht übel für drei Züge. Damit können wir das Streckennetz ausbauen, mehr Züge kaufen und somit hoffentlich ein besseres Angebot fahren, denn Passagiere und Post stapeln sich bereits überall.

Mehr Strecken

Da die Strecke rund um Geisenfeld aufgrund einer unkooperativen Stadtverwaltung nicht ausgebaut werden kann, geht es eben in Waldkraiburg weiter mit einem Ausbau in Richtung Malchow.

Das befindet sich recht ungünstig am Rand eines Berges, so dass der Bahnhof etwas abseits gebaut werden muss und ein teurer Tunnel notwendig war. Außerdem mussten zwischen Waldkraiburg

und Malchow mehrere Brücken gebaut werden, um den Anstieg Richtung Waldkraiburg gleichmäßiger zu gestalten. Die Gleise bei Waldkraiburg wurden etwas begradigt und alles zweigleisig

ausgebaut. Nachdem das alles gebaut war, musste man nur eine einzige Auftragsliste anpassen - alle Züge der Linie teilen sich diese Liste, so dass die Änderung automatisch übernommen wird.

Die Namen der Züge wurden angepasst, und damit war die erste Linie ausgehend vom Depot Memmingen auch schon fertig. Es ist gleichzeitig die längste Linie in unserem bisherigen

Streckennetz, die Baureihe 92 kommt da an die Grenzen.

Da die Strecke rund um Geisenfeld aufgrund einer unkooperativen Stadtverwaltung nicht ausgebaut werden kann, geht es eben in Waldkraiburg weiter mit einem Ausbau in Richtung Malchow.

Das befindet sich recht ungünstig am Rand eines Berges, so dass der Bahnhof etwas abseits gebaut werden muss und ein teurer Tunnel notwendig war. Außerdem mussten zwischen Waldkraiburg

und Malchow mehrere Brücken gebaut werden, um den Anstieg Richtung Waldkraiburg gleichmäßiger zu gestalten. Die Gleise bei Waldkraiburg wurden etwas begradigt und alles zweigleisig

ausgebaut. Nachdem das alles gebaut war, musste man nur eine einzige Auftragsliste anpassen - alle Züge der Linie teilen sich diese Liste, so dass die Änderung automatisch übernommen wird.

Die Namen der Züge wurden angepasst, und damit war die erste Linie ausgehend vom Depot Memmingen auch schon fertig. Es ist gleichzeitig die längste Linie in unserem bisherigen

Streckennetz, die Baureihe 92 kommt da an die Grenzen.

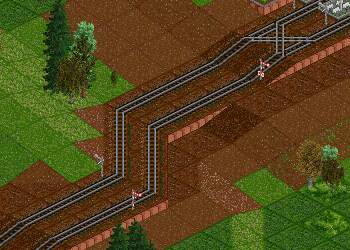

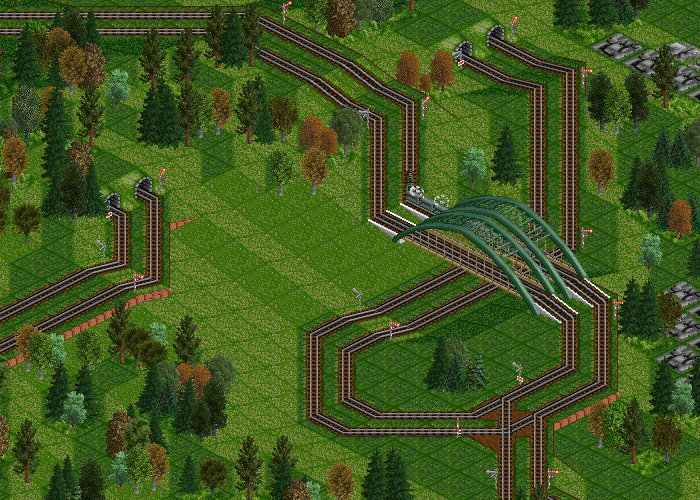

Dieser Screenshot zeigt die angepassten Gleise bei Waldkraiburg, wie man sich denken kann war die Stadtverwaltung nicht besonders erfreut. Andererseits war in den nächsten Jahren

keine weitere Anpassung notwendig, somit war das kein Thema. Der wichtige Punkt beim Streckenbau ist, dass zwischen zwei Steigungen 7-8 flache Felder liegen, so dass selbst ein Zug

mit schwacher Lok eine Chance hat, die Steigungen zu erklimmen.

Dieser Screenshot zeigt die angepassten Gleise bei Waldkraiburg, wie man sich denken kann war die Stadtverwaltung nicht besonders erfreut. Andererseits war in den nächsten Jahren

keine weitere Anpassung notwendig, somit war das kein Thema. Der wichtige Punkt beim Streckenbau ist, dass zwischen zwei Steigungen 7-8 flache Felder liegen, so dass selbst ein Zug

mit schwacher Lok eine Chance hat, die Steigungen zu erklimmen.

Der nächste Schritt ist die Verbindung von Dorsten nach Dassel. Obwohl das nur eine Nebenbahn mit wenig Verkehr ist, ist es für Passagiere von Dassel bislang sehr schwierig nach Dorsten

zu kommen: Sie müssen nach Memmingen fahren, dort umsteigen, und dann über Geisenfeld fahren. Das dauert... Eine direkte Verbindung mit einer eingleisigen Strecke ist kein großes Problem,

also wird das einfach gebaut. Den Bahnhof Dorsten müssen wir später sowieso ausbauen, sobald wie am südwestlichen Rand der Karte die geplanten Strecken bauen, also kann man das

schon mal vorbereiten.

Der nächste Schritt ist die Verbindung von Dorsten nach Dassel. Obwohl das nur eine Nebenbahn mit wenig Verkehr ist, ist es für Passagiere von Dassel bislang sehr schwierig nach Dorsten

zu kommen: Sie müssen nach Memmingen fahren, dort umsteigen, und dann über Geisenfeld fahren. Das dauert... Eine direkte Verbindung mit einer eingleisigen Strecke ist kein großes Problem,

also wird das einfach gebaut. Den Bahnhof Dorsten müssen wir später sowieso ausbauen, sobald wie am südwestlichen Rand der Karte die geplanten Strecken bauen, also kann man das

schon mal vorbereiten.

Nach einem dreiviertel Jahr haben wir den Knoten Memmingen fast abgeschlossen. Was noch fehlt ist die Strecke nach Hallstadt. Und genau das wurde in den nächsten drei Spielmonaten gebaut. Damit ist nach dem ersten Jahr die Strecke nach Hallstadt freigegeben und wird von zwei Zügen befahren. Darüber hinaus haben wir den Kredit zurückgezahlt, ab jetzt wird kein neuer Kredit mehr aufgenommen. Die Züge erzielten bereits Einnahmen von 1.1 Millionen (Kohlen, Zaster, Kies, Moneten, Einheit egal ;-)), was sofort in den weiteren Ausbau des Streckennetzes und den Kauf neuer Züge investiert wird. Aktuell sind neun Züge im Einsatz, die vier Strecken befahren. Das sind also alle hellblauen Linien auf dem Plan. Nächstes Ziel: den nächsten Knotenpunkt aufbauen und alle von dort ausgehenden Strecken in Betrieb nehmen (also alle Strecken einer Farbe aus dem Plan). Da Teltow bereits als Startpunkt zur Auswahl stand, machen wir nun dort weiter.

Die erste Strecke führt von Teltow über Kelheim und Jülich nach Hallstadt, wo die Verbindung zum existierenden Netz hergestellt wird. Dummerweise mussten dazu einige Häuser in

Teltow abgerissen werden, damit der Bahnhof nah ans Stadtzentrum gebaut werden konnte. Das ergab viel Ärger mit der Stadtverwaltung. Aber das kennen wir ja schon, Geisenfeld hat

uns auch noch nicht vergeben, dass wir die Frechheit besaßen, einen Bahnhof neben ihre schöne Stadt zu bauen... Auf jeden Fall wurde die Strecke recht schnell gebaut, und gleichzeitig

erhielten wir das Angebot, die neue Baureihe 75 zu testen. Die ist deutlich schneller als die bisher benutzte

Baureihe 92. Das Depot Teltow wird also direkt die neue Baureihe einsetzen,

das Depot Memmingen muss noch etwas warten, bis genug Geld für den Austausch vorhanden ist.

Die erste Strecke führt von Teltow über Kelheim und Jülich nach Hallstadt, wo die Verbindung zum existierenden Netz hergestellt wird. Dummerweise mussten dazu einige Häuser in

Teltow abgerissen werden, damit der Bahnhof nah ans Stadtzentrum gebaut werden konnte. Das ergab viel Ärger mit der Stadtverwaltung. Aber das kennen wir ja schon, Geisenfeld hat

uns auch noch nicht vergeben, dass wir die Frechheit besaßen, einen Bahnhof neben ihre schöne Stadt zu bauen... Auf jeden Fall wurde die Strecke recht schnell gebaut, und gleichzeitig

erhielten wir das Angebot, die neue Baureihe 75 zu testen. Die ist deutlich schneller als die bisher benutzte

Baureihe 92. Das Depot Teltow wird also direkt die neue Baureihe einsetzen,

das Depot Memmingen muss noch etwas warten, bis genug Geld für den Austausch vorhanden ist.

Drei Monate später sind alle Lokomotiven ausgetauscht. Teltow wird von Passagieren geradezu überrannt, der eine bisher eingesetzte Zug kann das alleine nicht stemmen. Zum Glück

haben wir inzwischen etwas mehr Geld übrig und können weitere Züge kaufen. Da Teltow irgendwie endlos viele Passagiere produziert werden diese Züge direkt auf der neuen Strecke

eingesetzt, so dass sich unsere Einnahmen verfielfachen. Somit können wir neue Züge kaufen, um der Nachfrage irgendwie gerecht zu werden. Das betrifft nicht nur den Abschnitt zwischen

Teltow und Hallstadt, sondern auch zwischen Hallstadt und Memmingen. Zum Glück ist das Streckennetz schon so gut ausgebaut, dass wir problemlos weitere Züge fahren lassen können.

Ein Nebeneffekt der neuen Züge ist, dass der Bahnhof Memmingen nun auch recht gut besucht ist und beim weiteren Ausbau des Streckennetzes ausgebaut und vergrößert werden muss.

Drei Monate später sind alle Lokomotiven ausgetauscht. Teltow wird von Passagieren geradezu überrannt, der eine bisher eingesetzte Zug kann das alleine nicht stemmen. Zum Glück

haben wir inzwischen etwas mehr Geld übrig und können weitere Züge kaufen. Da Teltow irgendwie endlos viele Passagiere produziert werden diese Züge direkt auf der neuen Strecke

eingesetzt, so dass sich unsere Einnahmen verfielfachen. Somit können wir neue Züge kaufen, um der Nachfrage irgendwie gerecht zu werden. Das betrifft nicht nur den Abschnitt zwischen

Teltow und Hallstadt, sondern auch zwischen Hallstadt und Memmingen. Zum Glück ist das Streckennetz schon so gut ausgebaut, dass wir problemlos weitere Züge fahren lassen können.

Ein Nebeneffekt der neuen Züge ist, dass der Bahnhof Memmingen nun auch recht gut besucht ist und beim weiteren Ausbau des Streckennetzes ausgebaut und vergrößert werden muss.

Die nächste von Teltow ausgehende Strecke führt über Oederan und Markneukirchen nach Jülich und bietet damit neue Umsteigemöglichkeiten. Nun könnte man auch über eine Ringlinie

von Teltow über Kelheim, Jülich und Markneukirchen nachdenken. Diese Strecke blieb im weiteren Spiel eine Nebenbahn, allerdings hatte ich sie schon zweigleisig gebaut, bevor mir

auffiel, dass dies vielleicht gar nicht nötig sein würde.

Die nächste von Teltow ausgehende Strecke führt über Oederan und Markneukirchen nach Jülich und bietet damit neue Umsteigemöglichkeiten. Nun könnte man auch über eine Ringlinie

von Teltow über Kelheim, Jülich und Markneukirchen nachdenken. Diese Strecke blieb im weiteren Spiel eine Nebenbahn, allerdings hatte ich sie schon zweigleisig gebaut, bevor mir

auffiel, dass dies vielleicht gar nicht nötig sein würde.

Die nächste Strecke blieb eingleisig, eine Zweigstrecke von Teltow ins benachbarte Ebersbach-Neugersdorf (jaja, die deutschen Städtenamen...) Die Strecke ist recht kurz und kurvt von Teltow aus den Berg hinauf. Im Zuge dieses Streckenbaus wurde auch ein Wegpunkt nördlich von Teltow gebaut, um die Signalbeschränkungen einfacher handhabbar zu machen. Diese werden benutzt, um die verschiedenen Züge zu den richtigen Bahnsteigen zu lotsen. Das war nur eine vorübergehende Lösung, aber von jetzt an würden alle neu gebauten Bahnhöfe besser ausgebaut werden, denn mit Dächern, Bänken und anderen Annehmlichkeiten wartet es sich doch viel besser auf den hoffentlich bald herannahenden Zug. Im ersten Jahr habe ich das alles noch möglichst simpel gehalten um Geld zu sparen, aber inzwischen sind wir fast Millionäre, da kann man das also auch ordentlich machen.

Damit sind fast alle Strecken gebaut, die im Plan mit dem Depot Teltow verknüpft sind. Eine Strecke nach Norden in Richtung Oberndorf fehlt noch, ebenso eine weitere Strecke

über Drensteinfurt und weiter nach Markneukirchen. Eine Verbindung zwischen Hallstadt und Frauenstein müsste man sich auch überlegen, aber letzteres ist ein winziges Dorf mit

nur einem Haus, das kann also warten. Es wurde also weiter in Richtung Drensteinfurt gebaut.

Damit sind fast alle Strecken gebaut, die im Plan mit dem Depot Teltow verknüpft sind. Eine Strecke nach Norden in Richtung Oberndorf fehlt noch, ebenso eine weitere Strecke

über Drensteinfurt und weiter nach Markneukirchen. Eine Verbindung zwischen Hallstadt und Frauenstein müsste man sich auch überlegen, aber letzteres ist ein winziges Dorf mit

nur einem Haus, das kann also warten. Es wurde also weiter in Richtung Drensteinfurt gebaut.

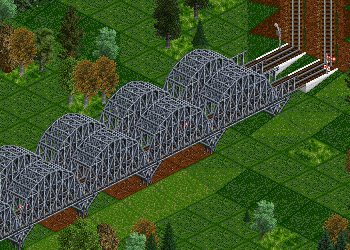

Es stellte sich heraus, dass diese Strecke aufgrund des Geländes eher schwierig zu bauen war. Da war einiges an Erdarbeiten notwendig und zusätzlich mussten einige lange Brücken

gebaut werden. Das gefiel natürlich den Stadtverwaltungen überhaupt nicht. Drensteinfurt wird ein ziemlich wichtiger Umsteigeknoten werden, dort werden sich viele Strecken (die

noch gebaut werden müssen) treffen. Daher war es besser, die Strecke gleich zukunftssicher zu bauen. Zwischen Havelsee und Freyburg (letzteres liegt wie das echte Freyburg an einem

Fluss, in der Gegend wird auch Wein angebaut) beschreibt die Strecke eine große S-Kurve, um den Höhenunterschied zu überwinden. Diese Strecke trifft dann zwischen Oederan und

Markneukirchen auf die bereits existierende Strecke. Jetzt brauchte es nur noch etwas Überzeugungsarbeit bei der Stadtverwaltung Markneukirchen, da dort ein weiterer Bahnsteig

gebaut werden musste.

Es stellte sich heraus, dass diese Strecke aufgrund des Geländes eher schwierig zu bauen war. Da war einiges an Erdarbeiten notwendig und zusätzlich mussten einige lange Brücken

gebaut werden. Das gefiel natürlich den Stadtverwaltungen überhaupt nicht. Drensteinfurt wird ein ziemlich wichtiger Umsteigeknoten werden, dort werden sich viele Strecken (die

noch gebaut werden müssen) treffen. Daher war es besser, die Strecke gleich zukunftssicher zu bauen. Zwischen Havelsee und Freyburg (letzteres liegt wie das echte Freyburg an einem

Fluss, in der Gegend wird auch Wein angebaut) beschreibt die Strecke eine große S-Kurve, um den Höhenunterschied zu überwinden. Diese Strecke trifft dann zwischen Oederan und

Markneukirchen auf die bereits existierende Strecke. Jetzt brauchte es nur noch etwas Überzeugungsarbeit bei der Stadtverwaltung Markneukirchen, da dort ein weiterer Bahnsteig

gebaut werden musste.

Es ist hier nicht gut zu sehen, aber da sind Signale auf der Brücke. Das ist ein extrem hilfreiches Feature in JGR's Patchpack, dass längere Brücken bzw. Tunnel überhaupt erst

gut nutzbar macht.

Es ist hier nicht gut zu sehen, aber da sind Signale auf der Brücke. Das ist ein extrem hilfreiches Feature in JGR's Patchpack, dass längere Brücken bzw. Tunnel überhaupt erst

gut nutzbar macht.

Die Passagiere nahmen die neue Strecke super an, der Bahnhof Drensteinfurt war quasi sofort komplett überlaufen, so dass sofort ein zweiter Zug auf diese Verbindung geschickt werden musste. Damit waren alle Strecken um das Depot Teltow herum vollständig. Das dauerte ungefähr ein halbes Jahr im Spiel und erhöhte das Einkommen drastisch, da einige große Städte ans Streckennetz angeschlossen wurde.

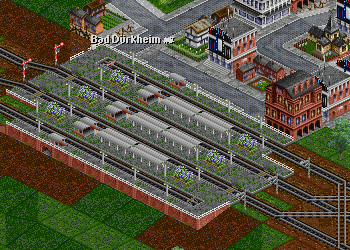

Um das Netz nun zu erweitern gibt es mehrere Möglichkeiten (die Farben beziehen sich auf den Plan vom Spielbeginn): die roten Linien (Depot Wörrstadt), orange (Bad Dürkheim), braun (Neckargemünd). Ich entschied mich für die orangenen Strecken, da sie sowohl an die Strecken in Teltow und in Memmingen (über Dorsten) angebunden sind. Das wäre für die pinken Linien (Völklingen) auch der Fall, aber dort ist das Gelände schwieriger.

Die drei orangenen Strecken waren kein großes Problem, außer dass es unsere Geldvorräte aufbrauchte. Die unkooperative Stadtverwaltung von Geisenfeld ging mir auch weiterhin auf

die Nerven, sie sahen einfach den Wald nicht vor lauter Bäumen (die ich dort gepflanzt hatte...). Ein ähnliches Problem hatte ich in Bad Dürkheim, aber dort war der Bahnhof wenigstens

schon gut ausgebaut, so dass keine dringenden Umbauten nötig waren. Während ich die Strecke von Bad Dürkheim entlang des Kartenrandes baute schaute ich auch nochmal in Memmingen

vorbei - der Bahnhof musste dringend ausgebaut werden, größer, besser, neuer. Es war zu diesem Zeitpunkt der meistgenutzte Bahnhof im ganzen Streckennetz, und das zeigte sich durch

Züge, die sich bei der Fahrt in den Bahnhof und in das Depot gegenseitig blockierten. Das Depot selbst wollte ich auch länger machen, denn ein Zug mit einer Länge von fünf Feldern

sollte nicht in einem Depot von einem Feld Größe verschwinden.

Die drei orangenen Strecken waren kein großes Problem, außer dass es unsere Geldvorräte aufbrauchte. Die unkooperative Stadtverwaltung von Geisenfeld ging mir auch weiterhin auf

die Nerven, sie sahen einfach den Wald nicht vor lauter Bäumen (die ich dort gepflanzt hatte...). Ein ähnliches Problem hatte ich in Bad Dürkheim, aber dort war der Bahnhof wenigstens

schon gut ausgebaut, so dass keine dringenden Umbauten nötig waren. Während ich die Strecke von Bad Dürkheim entlang des Kartenrandes baute schaute ich auch nochmal in Memmingen

vorbei - der Bahnhof musste dringend ausgebaut werden, größer, besser, neuer. Es war zu diesem Zeitpunkt der meistgenutzte Bahnhof im ganzen Streckennetz, und das zeigte sich durch

Züge, die sich bei der Fahrt in den Bahnhof und in das Depot gegenseitig blockierten. Das Depot selbst wollte ich auch länger machen, denn ein Zug mit einer Länge von fünf Feldern

sollte nicht in einem Depot von einem Feld Größe verschwinden.

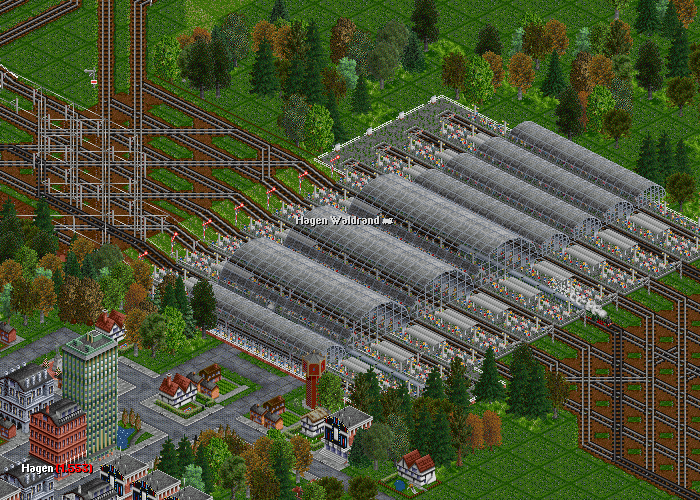

Zum Glück war die Stadtverwaltung von Memmingen sehr entspannt, so dass dieser Bahnhofsausbau problemlos durchgeführt werden konnte. Der Bahnhof hat nun sechs Bahnsteige, zwei für die Züge Richtung Geisenfeld und Dorsten, die anderen für die Züge, die Richtung Nordosten und Nordwesten fahren. Die Position des Depots wurde ebenfalls angepasst, und die Stumpfgleise bekamen korrekte Puffer spendiert. Außerdem wurden die Bahnsteige verlängert, weil in Zukunft längere Züge benutzt werden sollen.

Da das gut geklappt hatte wurde der Bahnhof Teltow auch gleich noch erweitert. Die Stadtverwaltung - man ahnt es - war nicht kooperativ, aber am Ende ging es dann doch, die Stadtverwaltung kann jetzt viel Zeit drauf verwenden, Bäume zu zählen. Die Änderungen waren ähnlich wie in Memmingen - längere Bahnsteige, weniger kreuzende Pfade für mehr Effizienz, und hier und da ein paar Kleinigkeiten für den optischen Eindruck.

Am Ende des zweiten Jahres haben wir 1.5 Millionen auf dem Konto, um damit die nächsten Erweiterungen des Streckennetzes anzugehen. Gleichzeitig wurde eine neue Lokomotive eingeführt, die Baureihe 38 (preußische P8), eine preiswerte und schnelle Lok für Personenzüge. Diese Lok kommt wie gerufen um unsere Transportleistungen zu steigern. Die orangenen Strecken werden zuerst umgestellt und erhielten außerdem zusätzliche Züge, denn da warteten bereits massenhaft Passagiere an den Bahnhöfen.

Im Frühjahr 1923 prüfte ich erneut die Einstellung der Stadtverwaltung Geisenfeld. Inzwischen wurden da mehr Bäume gepflanzt als man überhaupt zählen könnte, aber all das brachte nichts. Nun gut, dann musste ein kapitalistischerer Ansatz probiert werden. Wir geben der Stadtverwaltung gute Gründe sich mehr für unsere Wünsche zu interessieren. Zählbare Gründe, gedrucktes Papier... Nein, wir bestechen doch hier niemanden ;-) Dummerweise kam uns ein unnötig übereifriger Steuerprüfer dazwischen, der uns erneut einen Strich durch die Rechnung machte und nun wollte die Stadtverwaltung unsere hartverdienten Kohlen für die nächsten Monate nicht einmal mehr geschenkt haben... Gut, ist ja nicht mein Problem, die Stadt verpasst ja damit die Chance auf eine verbesserte Transportinfrastruktur.

Wie auch immer, es geht mit dem nächsten Depot und neuen Strecken weiter. Diesmal ist die Wahl einfach, die grauen und orangenen Strecken sind fertig, also sind jetzt die roten Linien rund um Wörrstadt an der Reihe. Dort wird es viel Verkehr in Richtung Teltow geben, zumal dort drei große Städte auf dem Weg liegen. Das sind also gute Gründe, neue Bahnhöfe zu bauen, die dann von Passagieren überrannt werden...

Das Bauen dieser neuen Strecken war recht einfach, die Strecken Richtung Bad Dürkheim und Schüttorf wurden zunächst nur eingleisig gebaut, die Strecke in Richtung Teltow, die die weiteren Städte anbindet, wurde direkt zweigleisig gebaut und direkt von vier Zügen bedient. Die Strecke nach Gehrden über Bremen war vom Gelände her eine ziemliche Herausforderung. Daher führt die Strecke in einem großen Bogen um einen Berg herum, um dann langsam nach Bremen abzusteigen - verglichen mit der Linienführung, die ich im ersten Entwurf auf die Karte gemalt hatte. Mitte 1923 waren alle vier Strecken fertig und in Betrieb, und es waren trotzdem noch mehr als 1.5 Millionen waren übrig für die nächsten Ausbauten.

Bevor es aber soweit war, mussten noch einige offene Baustellen abgearbeitet werden. Die erste war der Austausch der Baureihe 75 durch die Baureihe 38, um 20 km/h mehr Tempo nutzen zu können. Das war im August 1923 abgeschlossen. Die andere Baustelle war die fehlende Verbindung zwischen Hallstadt und Falkenstein. Diese wurde zeitgleich gebaut, so dass die Züge von Teltow nach Hallstadt nun auch weiter nach Falkenstein fahren konnten. Dort können die Passagiere nun in Richtung Dorsten oder Schwarzenberg umsteigen.

Da ich die Stadtverwaltung von Geisenfeld noch immer nicht von meinen Plänen überzeugen konnte, wurde als nächstes das Streckennetz rund um Völklingen aufgebaut. Das betrifft fünf neue Strecken, man musste also einiges bauen. Das ist deutlich sinnvoller als weitere Wälder an den Hügeln rund um Geisenfeld anzupflanzen. Da die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung Geisenfeld ziemlich viel Geld gekostet hatten, dauerte der Streckenbau rund um Völklingen bis weit ins Jahr 1924 hinein.

Zwischendurch musste die eingleisige Strecke zwischen Wörrstadt und Schüttorf zweigleisig ausgebaut werden, außerdem brauchte es zwei weitere Züge, denn die Passagierzahlen lagen deutlich über den Erwartungen. Das gleiche passierte zwischen Wörrstadt und Bad Dürkheim, wo sich die Passagiere ebenfalls stapelten. In Teltow gab es hingegen große Probleme mit der Postbeförderung, das musste ebenfalls durch zusätzliche Züge gelöst werden - somit kamen nun auch reine Postzüge zum Einsatz.

Der Bahnhof Teltow brauchte auch schon wieder zusätzliche Bahnsteige, ebenso musste die Position der Depots angepasst werden, damit sich die Züge gegenseitig weniger in die Quere kommen. Die Stadtverwaltung behinderte diesen Ausbau wieder mal nach Kräften... Das Streckennetz ist aber noch nicht einmal zur Hälfte fertig, also kümmern wir uns als nächstes um die im Plan braun markierten Strecken. Der erste Schritt war der große Kopfbahnhof in Neckargemünd, von wo aus die ersten Strecken in Richtung Malchow und Wörth an der Donau gebaut wurden. Von Malchow aus gibt es Verbindungen nach Völklingen und Memmingen, Wörth hat ebenfalls eine Verbindung nach Völklingen. Eine weitere Strecke kurvt entlang der Küste über Bogen und Pattensen nach Remseck am Neckar. Das war eine interessante Herausforderung, weil die Passagiere sich unerwartet im Bahnhof Geringswalde stapelten. Dort treffen sich viele Strecken, also können die Passagiere dort in alle Richtungen umsteigen, obwohl der Ort selbst eigentlich sehr klein ist. Das hatte ich so nicht vorhergesehen, also musste der Bahnhof sehr schnell vergrößert werden. Da alle Züge von Neckargemünd aus dort durch müssen war der Abschnitt auch der erste viergleisige im ganzen Streckennetz.

Die letzte Strecke, die von Neckargemünd aus gebaut wurde, soll Niebüll ans Streckennetz anschließen. Das liegt sehr ungünstig auf einem hohen und steilen Berg (das echte Niebüll liegt ja an der Nordseeküste, viel flacher wird es in Deutschland nicht). Fünfzehn Höhenstufen auf etwa 30 Feldern zwischen Bogen und Niebüll, wobei Bogen auf Mehreshöhe liegt. Um dort einigermaßen realistisch hinauf zu kommen, muss man eine komplizierte Bergstrecke bauen. Das ist aber kein Problem, sondern eine Herausforderung, und als solche eine sehr spannende. Das Hauptproblem dabei ist wie immer der Umfang an Erdarbeiten und Waldrodung, was wiederum die Stadtverwaltungen verärgerte...

Im Juni 1924 konnte ich endlich die Streckenführung bei Geisenfeld verbessern. Die gesamte Strecke nach Dorsten konnte nun endlich zweigleisig ausgebaut und begradigt werden, so dass man nun neue Möglichkeiten für eine Vergrößerung des Bahnhofs Dorsten hat. Vorher wurde jedoch der Bahnhof Teltow erneut vergrößert und die dortigen Depots verschoben, da sich die Wege der Züge zu oft kreuzten und Wartezeiten verursachten. Nachdem viel Geld zur Besänftigung sturer Lokalpolitiker verschwendet wurde, konnten diese Arbeiten auch durchgeführt werden. Dabei wurden auch weitere Depots gebaut, damit nicht alle Züge das gleiche Depot benutzen, da dieses sonst zum Flaschenhals wurde - Teltow ist schließlich der Bahnhof mit den meisten Zugbewegungen im ganzen Netz.

Der Bahnhof Teltow wurde im Herbst 1924 erweitert. Es sollte nicht die letzte Erweiterung bleiben, da sich hier zahlreiche Strecken treffen. Das Problem ist dabei weniger die Anzahl der Bahnsteige, als die Züge, die sich gegenseitig bei An- und Abfahrten im Weg stehen, was den Bahnhof ineffizienter macht als er sein könnte. Man muss es schaffen, die Züge möglichst ohne gegenseitige Behinderungen in den Bahnhof zu lotsen und auch wieder abfahren zu lassen.

Teil der schwierigen Bergstrecke nach Niebüll war die Anbindung der Strecke zwischen Niebüll und Kirchhain. Die ist im Plan hellgrün markiert und eigentlich noch nicht dran, aber da wir schon mal in der Gegend waren... Die hellgrünen Strecken rund um Kirchhain sind ohnehin nur ein kleines Netz von vier Strecken, die hauptsächlich in einem sehr flachen Gebiet am rechten Kartenrand liegen. Diese Strecken waren also schnell gebaut. Im Frühjahr 1925 wurde somit Alfeld erreicht, von wo aus zwei recht lange Strecken nach Hagen (oder zumindest grob in diese Richtung) und nach Drensteinfurt führen sollten. Letztere Strecke wurde zuerst gebaut, der Großraum Hagen sollte erst ganz am Ende angegangen werden, weil ich mir noch nicht über die genaue Streckenführung im Klaren war.

Die Screenshots zeigen die komplizierte Streckenführung, die notwendig ist um Niebüll oben auf dem Berg zu erreichen. Erinnert ein wenig an die bekannten Bergbahnen in den Alpen, oder?

Nachdem diese Strecken in weniger als zwei Monaten gebaut worden waren, war es nun Zeit, die letzten beiden Knotenbahnhöfe anzugehen, im Plan gelb und blau markiert. Danach folgt dann noch die ganze Gegend um Hagen. Die gelben Strecken waren recht simpel, Verbindungen nach Gehrden und Drensteinfurt durch einfaches Gelände. Hinzu kam noch eine Verbindung, die ich anfangs ausgelassen hatte, so dass es nun eine Verbindung zwischen Teltow und Oberndorf gibt, die ziemlich vom ursprünglichen Plan abweicht. Der Knoten Ludwigslust hingegen war deutlich komplizierter aufgrund seiner Lage in hügeligem Gelände, so dass der Bahnhof recht weit entfernt von der Stadt gebaut werden musste und man etwas tricksen musste, damit er überhaupt Passagiere und Post akzeptiert.

Im Herbst 1925 fehlte nur noch das Streckennetz rund um Hagen und die drei Strecken, die dorthin führen sollten - von Nürnberg, Oberndorf und Alfeld aus. Nun musste also endlich ein Plan her, wie man diese Städte erschließt. Sollte dort ein weiteres Depot hin? Oder würden Strecken von den anderen Knotenpunkten aus die Städte schon hinreichend gut erschließen? Der Platz ist dort sehr knapp - sechs Städte mit kleinen Abstand zueinander, daher war die letztere Idee ziemlich verlockend. Also machte ich einen neuen Screenshot mit dem bereits existierenden Streckennetz und malte einen neuen Plan für die Strecken, die noch fehlten.

Nach einigem Herumprobieren kristallisierte sich eine Idee heraus. Hagen würde der zentrale Bahnhof der Gegend werden, da es die größte Stadt war. Die Züge von den Depots in Ludwigslust, Oberndorf und Alfeld würden Hagen auf verschiedenen Strecken anfahren und dabei alle anderen Bahnhöfe in der Gegend abklappern. Das Hauptproblem dabei waren die steilen Berge nördlich und westlich von Hagen, in Richtung Bad Salzdetfurth und Schelklingen. Da war nicht viel Platz, und die notwendigen Veränderungen im Gelände verärgerten wieder einmal die Stadtverwaltungen. Das war auch das erste Mal im Spiel, dass ich größere Flußumleitungen und Landaufschüttungen machen musste, damit ich Platz für die Gleise südlich von Hagen hatte. Das alles kostete etwa zwei Millionen, aber die Züge brachten mir inzwischen zweistellige Millionensummen pro Jahr ein, somit war das alles kein Problem mehr. Und so war im September 1925 der ursprüngliche Plan umgesetzt - mit einigen Änderungen hier und da, aber die grundsätzliche Idee wurde nicht verändert.

Die nächsten sechs Spielmonate wurden genutzt, um mehr Züge auf einzelne Strecken zu schicken, da es gerade bei der Postbeförderung noch deutliche Probleme gab. Im Spätherbst 1926 wurden neue Wagen vorgestellt mit größerer Kapazität eingeführt, so dass nun alle Züge umgestellt werden mussten. Gleichzeitig mussten einige Bahnhöfe umgebaut werden, so war zum Beispiel der Kopfbahnhof Neckargemünd ein sehr störender Engpass. Zum Glück gibt es in JGR's Patchpack einen Patch zum vereinfachten Ersetzen von Zügen, so dass diese Aufgabe deutlich einfacher wurde als in OpenTTD. Man muss nur einmal die Zugzusammenstellung definieren, der Rest wird automatisch erledigt. Dabei hilft es enorm, dass alle Züge regelmäßig die Depots zur Wartung aufsuchen.

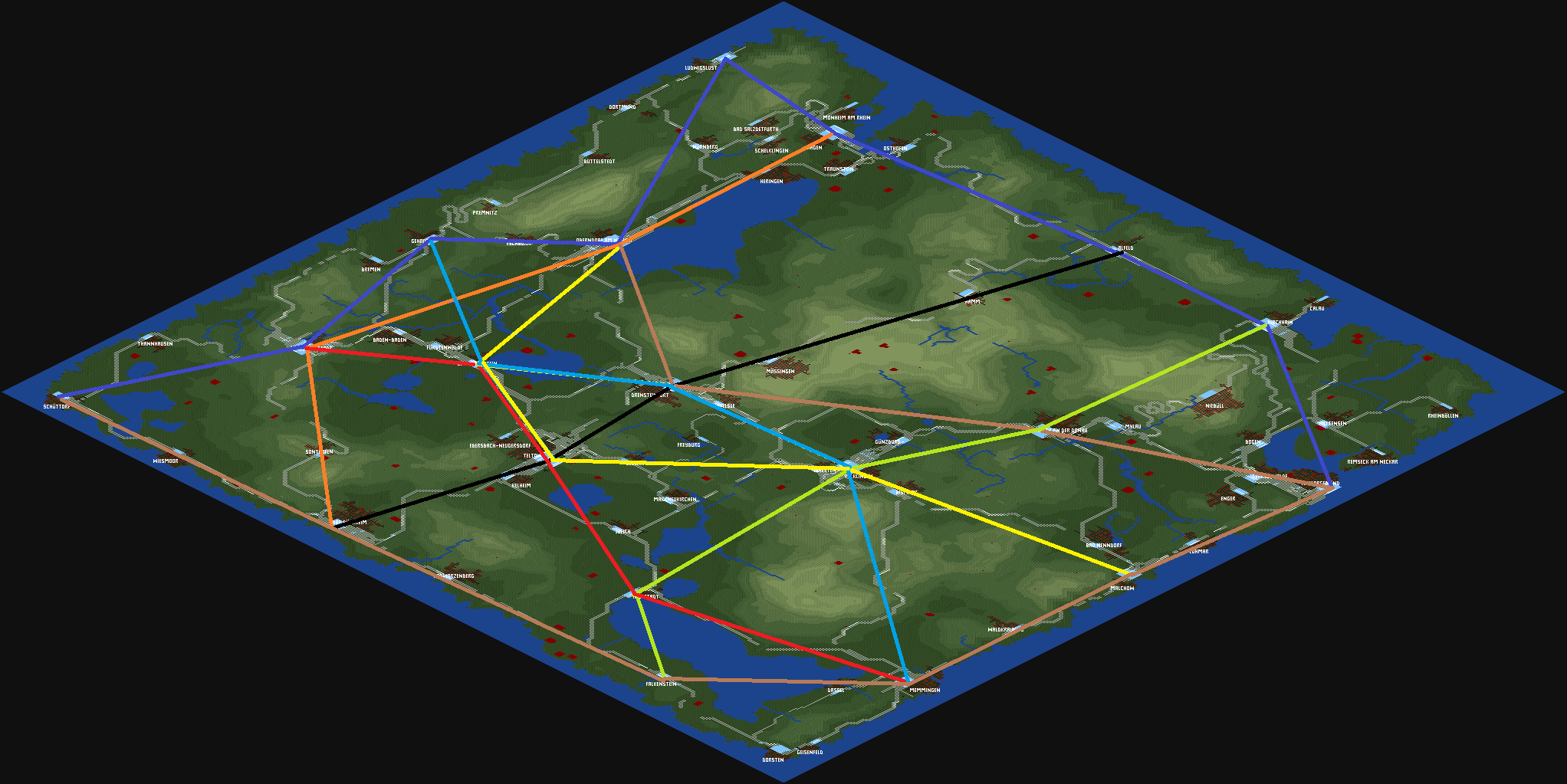

Die Karte zeigt, dass die Kapazitäten auf vielen Strecken im Jahr 1925 einfach zu gering ist. Zusätzliche Züge mussten gekauft werden um dieses Problem zu beheben - nur dass es dadurch plötzlich neue Staus an anderen Stellen gab...

Schnellere Züge

Im November 1926 waren alle Züge umgerüstet, es wurde Zeit für die nächste Phase: Die Einführung von schnelleren Zügen, die nicht an jedem Dorfbahnhof halten sollten. Inzwischen waren auch schnellere Loks verfügbar, Wagen für den Fernverkehr, die mehr als 100 km/h erlauben, waren ebenso erhältlich, also konnte man nun solche Verbindungen einführen. Die Idee dabei war, dass die Zuständigkeiten der Depots so bleiben wie bisher, aber dass nun die neuen Züge neue längere Verbindungen anbieten, die die folgenden Bedingungen erfüllen sollten: Die Stadt müsste groß genug sein um einen Halt zu rechtfertigen, oder der Bahnhof war notwendig als Umsteigehalt. Kleine Bahnhöfe irgendwo in der Pampa sollten ohne Halt durchfahren werden. Diese neuen Züge sollten als "Eilzüge" verkehren. Später sollten noch Expresszüge dazukommen, die nur noch an den größten Knotenbahnhöfen halten. Aber das musste warten, bis passende Fahrzeuge verfügbar sein würden.

Den Plan aufzumalen war der einfache Teil, aber er zeigte, dass verschiedenen Strecken und einige Bahnhöfe umgebaut werden mussten: Die neuen Züge sind länger als die bisherigen Personenzüge (sechs Felder statt fünf). Also müssen die Bahnsteige länger werden. Die Verbindung zwischen Kirchhain und Wörth an der Donau hat das Problem, dass man über Niebüll einen hohen Berg hinauf und auf der anderen Seite wieder herunter fahren müsste. Das wird für die Dampfloks mit den geplanten langen Zügen ein echtes Problem. Vielleicht ist es daher sinnvoller, um den Berg herum zu fahren und die existierende Strecke Richtung Bogen und Neckargemünd zu nutzen, um danach Richtugn Wörth an der Donau abzubiegen. Dazu bräuchte es dort einen neuen Abzweig. Oder man elektrifiziert eben die Bergstrecke über Niebüll. Die schnellste Dampflok (BR 18) erreichte zu diesem Zeitpunkt 115 km/h, die schnellste elektrische Lok hingegen nur 90 km/h. Außerdem ist die Strecke über den Berg durch die vielen Serpentinen bedeutend länger. Also fiel die Entscheidung, die Strecke um den Berg herum zu führen. Die Bergstrecke blieb trotzdem ein heißer Kandidat für eine Elektrifizierung sobald passende Loks verfügbar sein würden (Spoiler: Sie wurde doch nie elektrifiziert). Schließlich müssen die Bahnhöfe an denen nicht gehalten werden soll auch entsprechend ausgebaut werden, damit man dort haltende Züge auch überholen kann. Mit all diesen Punkten waren viele Umbauten im gesamten Netz für 1927 geplant.

Die erste Eilzuglinie war die im Plan orange markierte, auf der nun zwei Züge am Kartenrand hoch und runter fahren. Bevor es nun mit den zwei rot markierten Linien weiterging, musste der Bahnhof Teltow umgebaut werden, weil sich die Züge auf der Nordseite ständig im Weg herumstanden. Bei der Gelegenheit wurde noch ein Bahnsteig hinzugefügt und einige Bahnsteige wurden von Stumpfgleisen zu Durchgangsgleisen bzw. umgekehrt. All das diente der Verringungerung der Konflikte zwischen den drei Strecken, die sich dort treffen.

Die Einführung der Eilzüge dauerte über ein Jahr, erst Ende 1928 war alles soweit fertig eingerichtet. Zwischendurch gab es immer wieder Verhandlungen mit diversen Stadtverwaltungen wegen den notwendigen Bahnhofsumbauten, einige Züge verirrten sich aufgrund falsch aufgestellter Signale und darüber hinaus gab es viel Herumprobieren was die Anzahl der Züge für einzelne Linien anging. Die Einführung der Eilzüge veränderte die Nachfrage für die Personenzüge, somit konnte man nach der vollständigen Einführung der Eilzüge möglicherweise einige Personenzüge einsparen oder auf anderen Linien einsetzen, wo mehr Bedarf bestand. Dafür wiederum muss man dafür sorgen, dass die Züge alle Stellen des Streckennetzes erreichen können, was leichter gesagt als getan ist.

Während ich noch damit beschäftigt war, die Eilzüge in Betrieb zu nehmen, hatten die Waggenhersteller die Idee, Luxuszüge anzubieten. Mit diesen sollte nun ein exklusives Netz von Expresszügen in Betrieb genommen werden, als Top-Angebot unseres Eisenbahn-Imperiums. Das Basisangebot waren wie bisher die Personenzüge mit der Baureihe 38, fünf Felder lang und mit 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Darüber folgten die Eilzüge mit der Baureihe 18, sechs Felder lang und 115 km/h schnell. Die Expresszüge sollten nun noch ein Feld länger sein, und noch schneller fahren. Die einzige Lok, die bisher dafür in Frage kam, wie die Baureihe E 16, die allerdings eine elektrische Lok ist. Das gab zwei Probleme: Erstens war keine einzige Strecke zu diesem Zeitpunkt elektrifiziert, zweitens waren die Waggonhersteller Traditionalisten, die ihre Luxuswaggons nur von Dampfloks gezogen haben wollten, nämlich der Baureihe 18 oder der (noch gar nicht verfügbaren) Baureihe 01. Damit verzögerte sich die Einführung der Expresszüge noch ein wenig, aber ich musste mir ja sowieso erst noch einen Netzplan aufmalen.

Dieser Plan wurde am Ende ziemlich simpel - zwei Linien, eine Ringlinie, die die größten Städte im Uhrzeigersinn bzw. entgegengesetzt verbinden sollte, und eine zweite Linie, die diesen Ring mittig schneidet. Diese Züge würden die Baureihe 18 und Rheingold-Wagen nutzen. Für einige Steigungen ist die Lok vielleicht ein wenig schwach, aber das funktioniert auf dem Streckennetz trotzdem recht gut.

Ein unbeabsichtigter Effekt der neuen Züge war eine große Verschiebung der Passagierströme - bisher wurden hauptsächlich Personenzüge genutzt, mit diesen neuen längeren Verbindungen wollten die Passagiere diese Züge nutzen, um schneller ans Ziel zu kommen. Das hatte zwei oder drei Konsequenzen: Erstens, mehr Expresszüge um dem hohen Bedarf gerecht zu werden. Zweitens: Noch mehr Bahnhofsausbau um mit der hohen Anzahl der Züge klarzukommen. Drittens: Die Zahl der Personenzüge reduzieren.

Einige Personenzüge wurden nun nur noch zu 20% benutzt oder fuhren fast leer herum. Das heißt nicht nur, dass sie kein Geld einbringen, sie verursachen auch noch viele Probleme für die anderen Züge in den Knotenpunkten, die ja Geld einbringen. Somit sollte das Entfernen der unnötigen Personenzüge die Effizienz der anderen Züge verbessen. Jede Personenzugstrecke wurde also geprüft. In vielen Fällen waren fünf oder noch mehr Züge auf einer Strecke unterwegs, was nun viel zu viel war. Die nicht mehr benötigten Züge wurden aber nicht verschrottet, sie waren ja höchstens sieben Jahre alt. Sie wurden stattdessen in Depots abgestellt, später könnte man sie ja noch auf anderen Strecken brauchen. In einigen Bahnhöfen stapelte sich auch die Post, zusätzliche Postzüge wurden also auch gebraucht, und wenn man die Loks schon hat braucht man ja keine neuen kaufen.

Es stellte sich am Ende heraus, dass die Einführung der neuen schnelleren Züge viele neue Verbindungen geschaffen hatte, so dass in einigen Bahnhöfen mehrere 1000 Postsäcke warteten. Das bedeutete, dass die Beförderung von Passagieren und Post grundsätzlich getrennt werden musste. Daraus ergaben sich wiederum Umbauten in einigen Bahnhöfen, um Staus zu beseitigen. Oberndorf am Neckar wurde ausgebaut, Hagen und Wörrstadt ebenso. Dabei ging es hauptsächlich um zusätzliche Zufahrtsgleise, um das Ein- und Ausfahren zu beschleunigen. Teltow hatte inzwischen 13 Bahnsteige, die nördlichen Zufahrten wurden erneut umgebaut, da sich dort die Züge oft stauten und dann wiederholt Warnungen über steckengebliebene Züge auftauchten. Der Bahnhof Völklingen wurde ebenfalls vergrößert, was aufgrund der Lage in einem Tal zwischen zwei Städten ziemlich schwierig war. Somit war ich bis Mitte der 1930er Jahre ziemlich damit beschäfigt, das Streckennetz zu optimieren und die Bahnhöfe effizienter zu gestalten.

Basierend auf Analysen der genutzten Verbindungen kam ich schließlich zu der Erkenntnis, dass mein Plan für die Eil- und Expresszüge nicht zum tatsächlichen Bedarf passte - Theorie und Praxis, Planung und Realität, das übliche Problem. Und wenn man sich zwischen Plan und Realität entscheiden muss, sollte man immer die Realität wählen. Somit wurden zusätzlich Eilzüge auf neuen Verbindungen in Betrieb genommen, da der Bedarf hier höher war als Kapazitäten der existierenden Verbindungen.

Ein interessantes Beispiel war die kleine Stadt Salzdetfurth in der Nähe von Hagen. Diese wurde von Personenzügen angefahren, die von Alfeld über Hagen nach Salzdetfurth fuhren. Das Problem dabei: Es gab viel Andrang zwischen Hagen und Salzdetfurth und nur wenig auf dem viel längeren Abschnitt von Hagen nach Alfeld. Da zogen die Passagiere die schnelleren Züge vor. Und so kam es, dass die kleine Stadt Salzdetfurth plötzlich den Bahnhof hatte, auf dem die meisten Passagiere und die meiste Post wartete, mehr noch als in den großen Umsteigebahnhöfen. Da alles ohnehin über Hagen fahren musste - Salzdetfurth ist auf dem Berg das Ende der Strecke, man kommt nur über Hagen in die weite Welt - war dies nun der Zeitpunkt, elektrischen Betrieb einzuführen.

Hagen bekam nun ein eigenes Depot (das war ursprünglich nicht geplant, aber wie erwähnt, kein Plan hält dem Zusammentreffen mit der Realität stand), welches nur für die neuen elektrischen Loks zuständig sein sollte, die zwischen Hagen und Salzdetfurth verkehren sollten. Die Lok der Wahl war die E52, eine Personenzuglok mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, die sie aber auch auf der Bergstrecke halten konnte, wo die Dampfloks der Baureihe 38 deutlich an Tempo einbüßten. Durch zwei neue Züge, einer für Passagiere und einer für Post wurde genug Transportkapazität bereitgestellt, so dass ich mich anderen Bahnhöfen zuwenden konnte. Das Problem ist ja: Kaum hat man an einer Stelle etwas optimiert so dass die wartenden Passagiere befördert werden, stapeln sie sich irgendwo anders.

Im Jahr 1934 kam es zu einem schweren Unfall. In der Nähe von Bad Liebenstein, wo sich die Strecken Teltow-Oberndorf und Wörrstadt-Oberndorf treffen, hatten sich einige Züge gestaut, weil ich beim Aufstellen der Signale gepfuscht hatte. Die Züge blockierten sich gegenseitig, ich musste dort also manuell eingreifen. Unglücklicherweise führte dies dazu, dass zwei Züge miteinander kollidierten und über 200 Reisende starben. Das hätte nicht passieren dürfen... Danach wurde der Streckenabschnitt umgebaut, damit sich dort die Züge nicht mehr gegenseitig blockieren konnten. Das Chaos nach diesem Unfall zu beseitigen dauerte etwas, der Rückstau in Richtung Oberndorf war riesig, und somit waren sämtliche Bahnhöfe voll von wartenden Passagieren.

Der größte Bahnhofsumbau im Streckennetz betraf das Vorfeld des Kopfbahnhofs Neckargemünd. Aufgrund des Platzmangels hatte ich die Depos sehr nahe an den Bahnhof gebaut, das verursachte viele Konflikte zwischen Zügen, die in den Bahnhof fuhren und solchen die ins Depot wollten. Die Züge blockierten damit die Bahnsteige unnötig lange, was wiederum zu einer allgemein schlechten Bewertung des Bahnhofs führte. Dies wurde durch ein spezielles Feature in JGR's Patchpack gelöst: Doppelseitige Depots. Der Zug fährt auf einer Seite in das Depot hinein und kann durch ein angrenzendes Depot auf der anderen Seite wieder ausfahren. Damit reduzierten sich die Konflikte auf einen Schlag um 50%, da die Züge nun einfach durch das Depot durchfahren konnten, bevor sie in den Bahnhof Neckargemünd einfuhren. Das galt für alle Personenzüge, die Fernzüge fuhren weiterhin ganz normal in andere Depots. Dazu musste ich zwischenzeitlich alle Personenzüge in der Gegend kurz anhalten, um die Arbeiten auszuführen, so dass sich kurzfristig riesige Mengen an wartenden Passagieren an den umliegenden Bahnhöfen einfanden. Manchmal muss eine Situation eben erst schlimmer werden, bevor sie besser wird... Auf jeden Fall war der Bahnhof Neckargemünd nach diesem Umbau deutlich effizienter, da mehrere Züge gleichzeitig ein- und ausfahren konnten, ohne dass sich die Wege kreuzten und sich die Züge so gegenseitig behinderten. Der Bahnhof Geringswalde wurde bei der Gelegenheit auf acht Bahnsteige ausgebaut, obwohl hier weiterhin nur Personenzüge halten. Die Fernzüge unterqueren den Bahnhof durch einen Tunnel, oder umfahren den Abschnitt komplett, wenn sie in Richtung Malchow unterwegs sind.

Ende der 1930er Jahre erkannte ich endlich, wo meine Probleme mit den Unmengen von Passagieren herrührten: Meine Spielkonfiguration war falsch, was dazu führte, dass die Städte viel zu viele Passagiere produzierten. Außerdem war das Netzwerk der Eil- und Expresszüge komplett am Bedarf vorbei geplant. Das war also eine Katastrophe mit Ansage. Es dauerte immerhin 15 Spieljahre, bis ich erkannte dass ich hier auf verlorenem Posten stand... Also kam die Katastrophe ziemlich schleichend, oder ich war eigentlich ziemlich gut darin, alles doch irgendwie am Laufen zu halten. Auf jeden Fall war es nun notwendig, die Eil- und Expresszüge anders zu planen, so dass sich ein echtes Netzwerk von Linien ergab, die schnelle Beförderungen in alle - also wirklich alle - Richtungen ermöglichten. Also hieß es: Zurück ins Malprogramm, ein neuer Plan musste gemalt werden.

Der neue Plan sollte neben den verbesserten Verbindungen auch die Last von einigen Knotenpunkten nehmen, allen voran Teltow. Die Strecke von Völklingen nach Drensteinfurt wurde westlich von Völklingen abgekürzt, um die Reisezeit zu verkürzen. Damit entfiel der Umweg über Günzburg. Zwei neue kurze Streckenstücke bei Markneukirchen und Jülich erlaubten von nun an eine direkte Verbindung zwischen Völklingen und Hallstadt. Alle Strecken ohne Zwischenhalt, zum Beispiel von Memmingen nach Hallstadt, wurden von Personenzüge auf Eilzüge umgestellt. Die Eilzuglinien wurden ebenfalls umgestellt, um zwei Knotenpunkte zu verbinden und nicht wie bisher kompliziertere Linien wie Bad Dürkheim-Teltow-Drensteinfurt. Das verursachte Probleme aufgrund der ungleichen Nachfrage auf den einzelnen Strecken.

Die Personenzüge zwischen Alfeld und Hagen wurden ebenfalls eingestellt. Der einzige Zwischenhalt war Osthofen, quasi vor den Toren Hagens. Es war viel zweckmäßiger, die elektrische Linie von Salzdetfurth über Hagen nach Osthofen zu verlängern. Auf die gleiche Art wurde später eine elektrifizierte Linie zwischen Monheim und Traunstein über Hagen eingerichtet. Somit blieb nun bei den Eil- und Expresszügen quasi kein Stein auf dem anderen. Die Züge wurden also alle ins Depot geschickt und dann wurden die neuen Verbindungen in Betrieb genommen.

Durch diese ganzen Umplanungen der Linien wurden etwa 160 von 300 Zügen abgestellt. Alle Linien wurden sauber aufgeteilt zur Beförderung von entweder Passagieren oder Post. Alle ungenutzten Züge wurden in einem zentralen Depot abgestellt, falls sie später wieder gebraucht werden würden. Danach prüfte ich nun genau wie es um den Bedarf an schnellen Verbindungen bestellt war. Das Ergebnis: Es muss mehr Eil- und Expresszüge geben. Einige Bahnhöfe wurden wieder einmal ausgebaut, da sie bisher nur von Eilzügen angefahren wurden und nun auch von längeren Expresszügen bedient werden sollten (Drensteinfurt, Gehrden, Schüttorf oder Falkenstein zum Beispiel). Der Bahnhof Dorsten bekam nun auch endlich ein paar Durchfahrtsgleise, was eigentlich schon von Anfang an geplant gewesen war. Diese kleine Änderung erlaubte von nun an auch Verbindungen von Bad Dürkheim über Falkenstein nach Memmingen, was vorher nicht ging - Reisende mussten über Teltow fahren, und die Strecke von Bad Dürkheim nach Teltow war hoffnungslos überlastet. Der Bahnhof Wörrstadt erhielt zwei Stumpfgleise auf der Ostseite.

All diese Umbaumaßnahmen dauerten etwa zwei Jahre. Bei der Gelegenheit passte ich auch die Routingbeschränkungen an den Bahnhöfen an - dieses Feature in JGR's Patchpack erlaubt das elegante Dirigieren der Züge an die passenden Bahnsteige, je nach Fahrtziel. Das war notwendig, da die Züge in diesem Spiel im Bahnhof nur an Stumpfgleisen wenden dürfen (was sich im weiteren Spielverlauf als keine gute Idee herausstellte).

Einige der Expresszuglinien benötigten nun zusätzliche Züge. Die Rheingoldwagen wurden jedoch nicht mehr hergestellt, die neuen Züge wurden also von der Baureihe 05 gezogen, einer irrsinnig schnellen Dampflok mit 160 km/h Höchstgeschwindigkeit, zumindest in der Ebene. Einige Personenzuglinien mussten hier und da auch verstärkt werden, aber da hatte ich ja genug Züge in Reserve abgestellt. Mitte der 40er Jahre lief der Betrieb schließlich einigermaßen sauber und reibungslos. Zu diesem Zeitpunkt besaß die Firma etwa 300 Züge, von denen aber etwa 80 im Depot abgestellt waren.

Die nächste Änderung im Streckennetz betraf die Einführung einer elektrifizierten Ringline rund um Hagen. Dort war ja schon etwas elektrifiziert worden, es war also logisch, dass man von dort aus weiter elektrifizierte. Eine vollständige Elektrifizierung war aber noch nicht in Sicht, dazu mussten erst passende neue Lokomotiven eingeführt werden.

Eine genauere Auswertung der wartenden Passagiere (bzw. ihrer Reiseziele) zeigten Lücken im Streckennetz. Passagiere zwischen Drensteinfurt und Wörth an der Donau mussten immer über Völklingen fahren und umsteigen. Viele wollten auch von Wörth an der Donau aus nach Wörrstadt oder weiter in die westliche Ecke der Karte. Somit wurde eine neue Linie in Betrieb genommen, um eine solche direkte Verbindung von Wörrstadt über Bad Liebenstein nach Drensteinfurt zu schaffen. Dazu wurde eine neue Verbindung westlich von Drensteinfurt gebaut. Damit konnten Reisende nun auch den überlasteten Knoten Teltow umfahren. Von Wörth an der Donau nach Drensteinfurt fuhren ja bereits schnelle Züge, die den Bahnhof Völklingen links liegen ließen.

Kurz darauf zeigte sich jedoch, dass der Bahnhof Drensteinfurt völlig überlastet war. Die meisten Passagiere kamen von Wörth an der Donau (bzw. von noch weiter östlich) und wollten nach Gehrden (oder in Orte, die von dort aus erreichbar waren). Da gab es noch keine direkte Verbindung, man musste entweder in Oberndorf oder in Wörrstadt umsteigen, und die beiden Linien waren schon ziemlich gut ausgelastet. Also wurde noch eine neue Strecke gebaut, die nun Gehrden auf direktem Weg mit Bad Liebenstein verbinden sollte, um den Umweg über Wörrstadt oder Oberndorf unnötig zu machen. Auf dieser neuen Strecke konnten nun Personenzüge zwischen Gehrden und Teltow verkehren. Dabei konnte man nun in Bad Liebenstein umsteigen, wenn man über Drensteinfurt in die Mitte oder den Osten der Karte unterwegs war. Zu diesem Zweck wurde auch eine neue Expresszuglinie geplant, die die Fahrtzeiten von Gehrden aus über Bad Liebenstein und Drensteinfurt verkürzen sollte, aber es war noch nicht klar, wo die Strecke im Osten enden sollte. Mögliche Ziele wären Völklingen und Wörth an der Donau, aber auch Malchow. Wie man sieht ergaben sich viele neue Ideen einfach durch die Analyse der Reiseziele.

Was mir hier eigentlich fehlte war eine Statistik pro Bahnhof um zu sehen, wie viele Passagiere von dort aus in welche Richtung in einer bestimmten Zeitspanne fahren wollten. Das würde die Planung der Verbindung bedeutend vereinfachen.

Auf jeden Fall war das Streckennetz jetzt ziemlich vollständig, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo neue Linien gebraucht werden sollten. Trotzdem musste weiter fleißig gebaut werden, einige Engstellen im Netz mussten auf vier Gleise erweitert werden, so zum Beispiel zwischen Wörrstadt und Bad Liebenstein über Baden-Baden und Fürstenwalde. Dort verkehren viele Personenzüge, aber eben auch eine steigende Anzahl von Fernzügen. Die Bahnhofszufahrten wurden an vielen Stellen ebenfalls umgebaut, wenn ich bemerkte dass sich irgendwo etwas staute.

Um 1950 wurden neue Fernverkehrswagen eingeführt. Mit diesen wurden jetzt die alten Expresszüge aus den 1920ern (und die späteren, die von der Farbgebung her nicht passen) modernisiert. Alle Expresszüge fuhren jetzt mit der 01, die recht neue 05 wurde hingegen verschrottet. Alle Expresszüge tragen entsprechend die blaue Farbgebung und führen einen roten Speisewagen. Modernere Loks sollen auch noch kommen, die Lokomotivindustrie hat da entsprechendes angedeutet (oder ich habs in der Glaskugel gesehen...). Bis zum Ende der 1950er sollen auch neu entwickelte elektrische Lokomotiven verfügbar werden, mit denen dann die alten Dampfloks abgelöst werden können. Das wichtigste Ziel ist dabei, die Expresszüge zu beschleunigen, damit sie sich deutlicher von den einfachen Eilzügen abheben. Momentan werden beide von der Baureihe 01 gezogen, da gibt es also keinen relevanten Unterschied. Die 01 werden aber nicht verschrottet, sondern werden dann die noch ältere Baureihe 18 ersetzen, die dann tatsächlich verschrottet wird, damit wir die Anzahl der eingesetzten Baureihen reduziert kriegen.

1956 wurden endlich neue Dieselloks vorgestellt, mit denen dieser Plan nun auch umgesetzt werden konnte. Alle Expresszüge wurden nun umgestellt, die Baureihe 01 wanderte in den Eilzugdienst und ersetzte dort die Baureihe 18. Allerdings gab es nicht genug 01er um alle Einheiten der BR 18 zu ersetzen, das musste dann also noch warten, bis die bereits absehbare Elektrifizierung der meisten Strecken durchgeführt werden würde.

Fahrpläne

In diesem Zusammenhang wurde ein ganz anderes Thema immer wichtiger: Richtige Fahrpläne. Ich hatte wiederholt Probleme in den Bahnhöfen, weil sich zufällig zu viele Züge an den Bahnhöfen trafen und sich dann Rückstaus bildeten. Die automatische Separierung innerhalb einer Linie (ein Feature in JGR's Patchpack) hilft da auch nur bedingt. Allerdings enthält das Patchpack noch einen weiteren sehr mächtigen Patch, der das Erstellen von Fahrplänen supersimpel macht. Damit kann ich zwei Ziele erreichen: Zum einen halten die Züge einer Linie untereinander einheitliche Abstände ein, zum anderen kann ich das Umsteigen in den Bahnhöfen optimieren. Dort hatte ich bislang zu viele Verluste, weil die Passagiere zu lange auf einen Anschluss warten mussten. Wer will da schon Stunden am Bahnhof rumsitzen, nur weil die Fahrpläne nicht aufeinander abgestimmt sind? Das Ziel war dabei ein aufeinander abgestimmter Fahrplan für alle Strecken des gesamten Netzwerks (integrierter Taktfahrplan nennt sich sowas in der Fachsprache). Das erforderte allerdings einen ganzen Haufen Planung und viel Arbeit in einer Tabellenkalkulation, um alles aufeinander abzustimmen.

Die Idee ist eigentlich ganz einfach: Züge auf einer Linie folgen einem klaren Fahrplan und fahren alle zwei Stunden, stündlich oder vielleicht sogar alle 30 Minuten. Damit halten die Züge einen gleichmäßigen Abstand voneinander, und wenn man diese Fahrpläne über die einzelnen Linien hinweg aufeinander abstimmt kann man als Fahrgast ohne viel Warten einfach Umsteigen. Klingt einfach, ist aber in der Umsetzung für viele Züge eine echte Herausforderung.

Die Umsetzung erforderte drei Anläufe, zehn Spieljahre und eine Woche echter Spielzeit. Das erste Ergebnis, bei dem die Express- und Eilzüge nach Fahrplänen fuhren, war 1971 fertig. Die gesamten 1960er Jahre hindurch hatte ich Bahnhöfe umgebaut, da sich nun mehr Züge gleichzeitig an den Bahnhöfen treffen mussten. 1970 war ich eigentlich soweit fertig, aber dann wurde die Baureihe 103 eingeführt, die Expresszüge mit ihren 200 km/h nochmal revolutioniert. Das wiederum machte meinen schönen Fahrpläne kaputt, denn nun tauchten die Züge plötzlich viel zu früh an Stellen auf, wo sie laut Fahrplan noch gar nicht hätten sein sollen (ja, Luxusproblem, hätte man bei der Deutschen Bahn sicher auch gerne...).

Also wurde 1970 ein neuer Plan aufgesetzt. Alle Expresszüge verkehren alle zwei Stunden und verbinden damit alle wichtigen Knotenpunkte. Die Eilzüge fahren dazwischen als Verstärker, so dass sich überall ein stündlicher Verkehr ergibt. Die Postzüge verkehren nach dem gleichen Schema um 30 Minuten gegenüber den Passagierzügen versetzt. Damit ist auf fast allen Strecken schon alle 30 Minuten ein Zug unterwegs. Die Personenzüge muss man dann noch irgendwie dazwischenquetschen.

Nebenbei wurde das Rollmaterial modernisiert: Alle Expresszüge werden ausschließlich von der Baureihe 103 gezogen, die Eilzüge fahren mit der Baureihe 110. Das sind beides elektrische Lokomotiven, was natürlich bedeutet, dass der Großteil der Strecken inzwischen elektrifiziert ist. Ein Teil in der östlichsten Ecke der Karte wird nicht elektrifiziert, das verkehren einfach keine Eilzüge. Witzigerweise hatte ich gedacht, dass die Bergstrecke nach Niebüll die erste sein würde, die elektrifiziert wird, nun wurde gerade diese Strecke überhaupt nicht elektrifiziert. Einige Strecken wurden etwas begradigt, zwischen Alfeld und Drensteinfurt wurde eine neue kürzere Strecke gebaut - diese Anpassungen waren notwendig, um die Fahrzeiten so gestalten zu können, dass man an den Bahnhöfen gut umsteigen kann.

Während ich das alles einrichtete, füllte ich nebenbei eine Tabelle aus, in der eingetragen wurde, welche Züge wann an welchen Bahnhöfen sein würden. Damit konnte ich kontrollieren, wo möglicherweise zu viele Züge gleichzeitig an einem Bahnhof sein sollten oder wie viele Bahnsteige ich irgendwo zusätzlich würde bauen müssen. Wie man sich denken kann, ist diese Fahrplangestaltung also ein extremes Mikromanagement. Insgesamt dauerte es 20 Spieljahre (mit verlängerten Tagen!) um alles einigermaßen stabil ans Laufen zu kriegen. Die Expresszüge alleine waren kein Problem, aber wenn dann noch Eil- und vor allem Personenzüge unterwegs sind gibt es schnell mal Verspätungen hier und da, und dann kann eine kleine Verspätung dazu führen, dass ein Zug plötzlich eine Stunde am Bahnhof steht und dann in der nächsten geplanten Taktlage weiterfährt. So lange blockiert er aber den Bahnsteig, so dass andere Züge Verspätung aufbauen und so weiter... Ich musste da eine ganze Weile mit den Fahrplaneinstellungen experimentieren, bis das einigermaßen stabil lief. Einige Bahnhöfe wurden umfangreich vergrößert und natürlich waren auch wieder Ausbauten an den Zufahrten nötig, so dass mehr gleichzeitige Ein- und Ausfahrten durchgeführt werden konnten.

Etwa um 1980 herum lief endlich alles einigermaßen stabil, und plötzlich ging mir nun die Arbeit auf der Karte aus: Alle Städte waren ans Streckennetz angeschlossen, alle Züge fuhren gut ausgelastet nach Fahrplan. Auf einigen Linien wurde der Takt von stündlich auf halbstündlich verdichtet, weil die Nachfrage so hoch war, zwischen Drensteinfurt und Mössingen wurde eine neue Personenzuglinie eingerichtet, die auf eigenen Gleisen fährt, damit sie den restlichen ziemlich dichten Verkehr nicht stört. All das waren aber nur Kleinigkeiten und punktuelle Optimierungen.

Einige große Städte erhielten nun S-Bahnen mit kurzen Zügen, die dafür sehr dicht fahren, teilweise alle 10 Minuten. Dazu wird die Baureihe 420 oder 111 verwendet, denn die können in einem Tick Spielzeit komplett be- oder entladen werden, schneller geht es nicht. Das entspricht von der Idee her den S-Bahn-Netzen München oder der S-Bahn Rhein-Ruhr. Man darf es aber nicht mit den Systemen in Berlin oder Hamburg verwechseln, die ja über Stromschiene funktionieren, oder auch mit dem System in Karlsruhe, wo Überland-Straßenbahnen verkehren. Das Spiel ist nicht dafür ausgelegt, diese Arten von Zügen zu simulieren, wer sowas möchte müsste Cities: Skylines oder die Transport-Fever Serie spielen.

In den frühen 1990ern ist die finale Phase erreicht: Die Einführung des ersten ICE eröffnet neue Möglichkeiten für schnellere Verbindungen, allerdings nur wenn man auch neue Strecken baut, damit die Züge ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen können. Blöderweise ist auf der Karte nur noch wenig Platz, gerade rings um die Bahnhöfe herum. Ich baute nur eine Verbindung zwischen Hagen und Oberndorf und weiter nach Wörrstadt, die einfach nur eine Verbesserung der bisherigen Verbindung darstellt. Eine komplett neue Strecke verbindet nun Wörth und Hallstadt (was vorher nur über Völklingen möglich war) und führte dann eine neue ICE-Linie zwischen Wörth und Bad Dürkheim über Hallstadt ein. Das reduziert hier die Reisezeiten enorm. Dazu hatte ich die Reiseziele aus dem Großraum Wörth analysiert, und da fuhren viele von Niebüll über Wörth nach Bad Dürkheim oder Schwarzenberg. Das war bisher zu langsam, so dass die S-Bahn am Ende der Verbindung ein beträchtliches Minus einfuhr, da sie der letzte Abschnitt dieser Umsteigeverbindung darstellte.

Fazit: Im Jahr 2000, nach 80 Spieljahren, fahren etwa 350 Züge auf der Karte, die mehrere Millionen EUR pro Spielmonat einfahren. Quasi alle Züge fahren nach einem integrierten Taktfahrplan, so dass sich die Züge in den wichtigen Umsteigebahnhöfen treffen und die Passagiere dort in alle Richtungen umsteigen können. Jede Linie wird mindestens stündlich befahren, einige Linien alle 30 Minuten oder sogar noch häufiger. Damit wird der Andrang der Passagiere ganz gut bewältigt, selbst in den größten Städten, die inzwischen über 20000 Einwohner haben. Ich hatte nichts groß getan, um die Städte wachsen zu lassen, das wäre dann nochmal ein ganz anderes Spiel geworden.

Man hätte jetzt noch 10 Jahre weiterspielen können, aber außer modernisierten Zügen wäre dabei nicht mehr viel passiert. Die wachsenden Städte hätten dann irgendwann noch größere Bahnhöfe erfordert, das will ich in einem neuen Spiel angehen, wo ich die Lehren aus den Fehlern dieses Spiels ziehen kann.

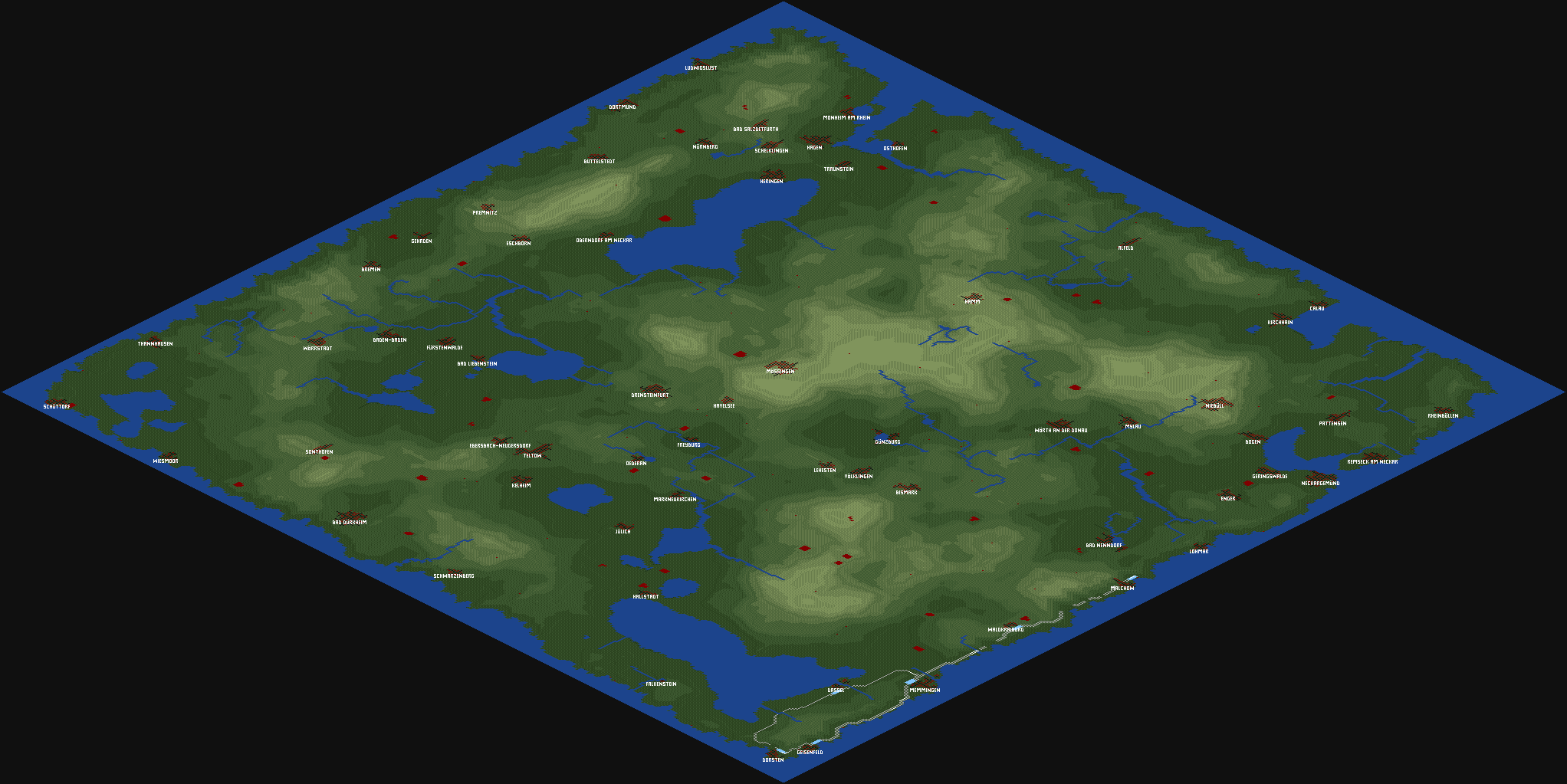

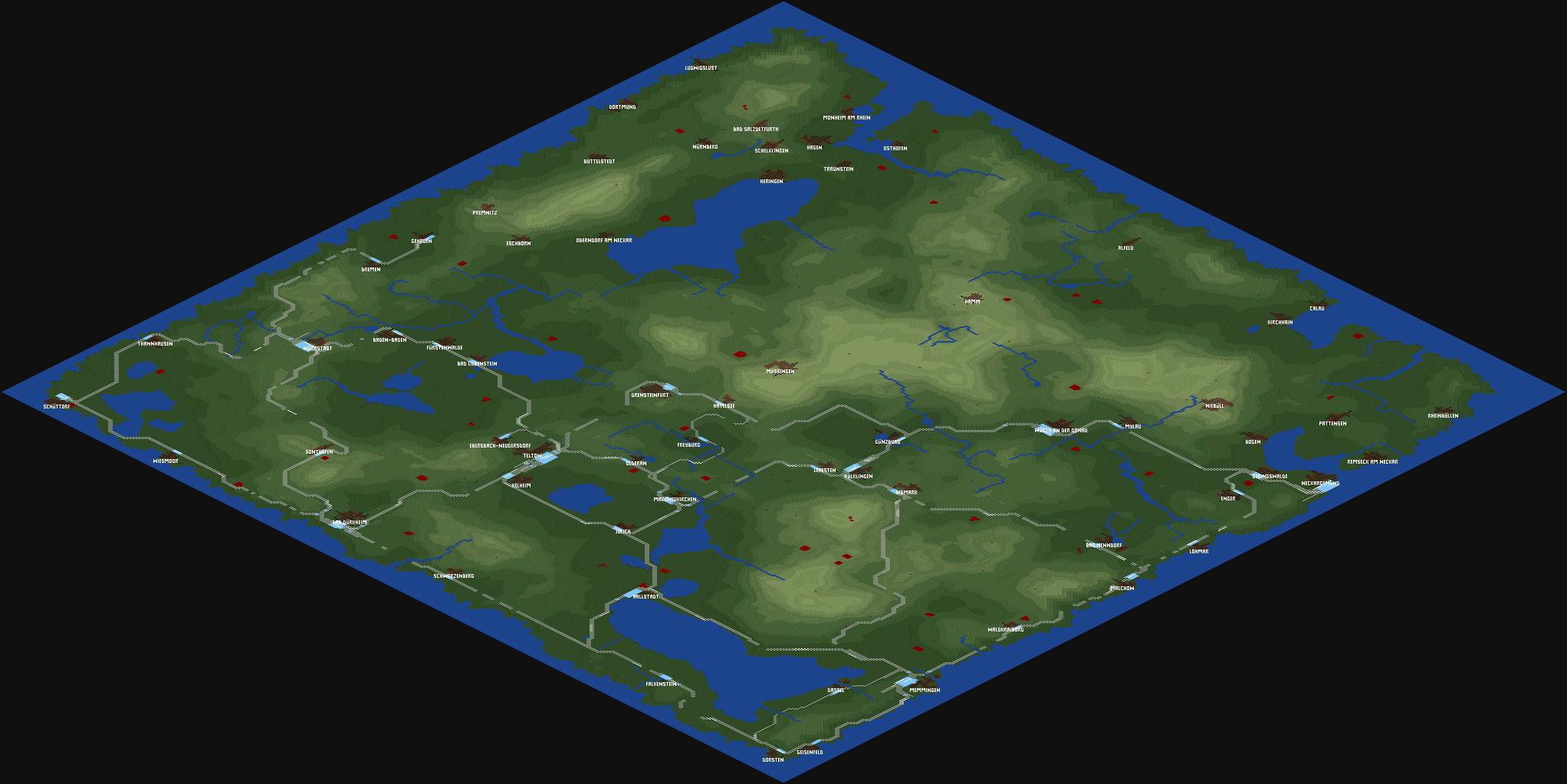

Die Karte am Ende des Spiels, man sieht wie die Städte gewachsen sind. Wenn man es mit dem ersten Plan vergleicht, gibt es einige zusätzliche Strecken (z.B. von Malchow nach Wörth an der Donau) und einige optimierte Streckenführungen wie zwischen Alfeld und Hagen, oder kürzere Neubauten wie zwischen Alfeld und Drensteinfurt. Der Großteil der Strecken entspricht aber noch dem ursprünglichen Plan von vor etwa 80 Spieljahren.

Lektionen fürs nächste Spiel:

- Eine 512x512 Karte ist zu klein, und wenige Städte sind immer noch zu viele

- Zugersetzung nach Template funktioniert mit dem DBSetXL nicht vernünftig :-(

- Drei Stufen von Passagierzügen sollten besser unterscheidbar sein (Personenzüge, Eilzüge, Expresszüge), so dass nicht auf jeder Strecke Expresszüge fahren.

- Der Faktor für die Tageslänge und die Faktoren für die Passagierzahlen müssen besser aufeinander abgestimmt werden

- Zu viele Städte wachsen für meinen Geschmack zu schnell, das Verhältnis für Großstädte sollte 1 zu 8 oder nocht kleiner sein, nicht 1 zu 4

- Fahrpläne sollte man von Anfang an verwenden, nicht erst nach einem halben Jahrhundert Spielzeit.

- Nur mit Passagierzügen wird schnell langweilig sobald man erstmal alle Städte ans Streckennetz angeschlossen hat.

- Zügen das Wenden im Bahnhof zu verbieten erfordert unnötig große Bahnhöfe mit Stumpfgleisen und ist daher eher keine gute Idee.

- Signale mit Routingbeschränkungen sollten von Anfang an Lichtsignale sein, damit man eine optische Markierung hat und sieht, welche Signale Beschränkungen enthalten.